Solaris 10 5/09 インストール

0.改訂履歴

- 2009.05.29 新規作成

1.はじめに

このドキュメントでは,VMware FUSION上に,Solaris 10 5/09をインストールする手順を説明する. 今回は,Solaris x86ベースで,CD-ROM版を入手し,インストールを行った.

- 0.改訂履歴

- 1.はじめに

- 2.インストール前に

- 3.メディアの入手

- 4.インストール方法の選択

- 5.GUIインストールの開始

- 6.ネットワークの設定

- 7.その他の設定

- 8.インストールの設定

- 9.インストール

- 10.インストール完了

2.インストール前に

- x86版のSolarisは,昔よりは範囲が増えたとはいえ,全てのコンピュータにインストールできる訳ではない.

- インストールできるシステムは,ハードウェア互換リストに載っているので,対象としている機械および構成部品が対応しているか確認する事ができる.

- Solaris OS: Hardware Compatibility Lists

- ただし,このサイトは英語版で,部品毎に調べて行くのも大変なので,簡単に互換性テストを行う為のツールが提供されているので,それを入手し,利用する.

- Solaris Operating System for x86 Installation Check Tool 1.6

- http://www.sun.com/bigadmin/hcl/hcts/install_check.jsp

- このツールはCD-ROMイメージで提供されていて,起動可能なSolarisが入っているので,このメディアを使用してツール起動し,テストします.

- そもそもハードウェアに互換性が無い場合は,このツールすら動かない.

- Sun Device Detection Tool 2.2

- http://www.sun.com/bigadmin/hubs/multilingual/japanese/content/device_detect.jsp

- このツールでは,既にOSがインストールされている機械でステータスを確認する為のツールで,Javaが動作する環境があれば,Webブラウザでアクセスして互換性チェックを行う事ができる.

3.メディアの入手

- x86版のSolarisは,次のページから入手できる.

- Solarisオペレーティングシステム

- Solarisは,次の2供されている.

- 無料版

- DVDメディアキット

- また,サポートが必要な場合は,年間契約のサポートサービスである「Solarisサブスクリプション」を購入する事ができる.

- Sunが提供するJavaベースのダウンロードツールを使用する為,ダウンロードでメディアを入手する場合は,Javaが動作する環境が必要となる点に注意する.

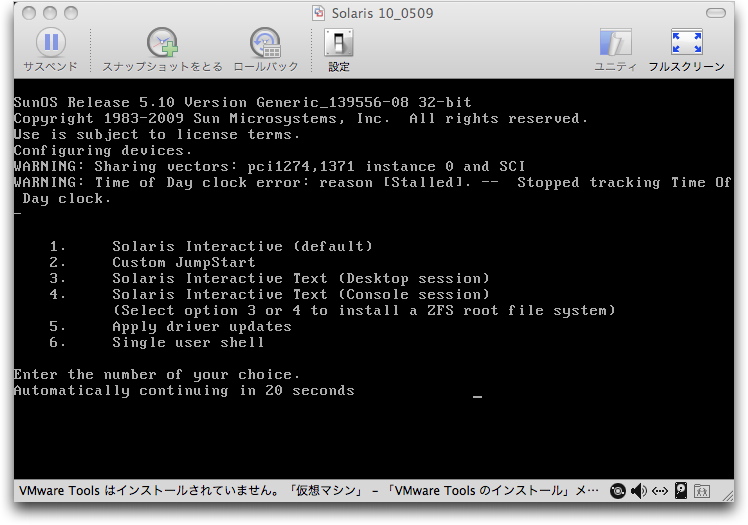

4.インストール方法の選択

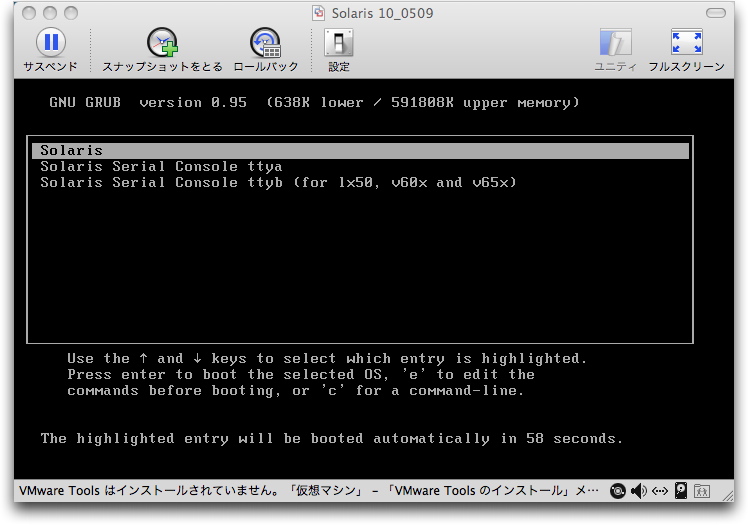

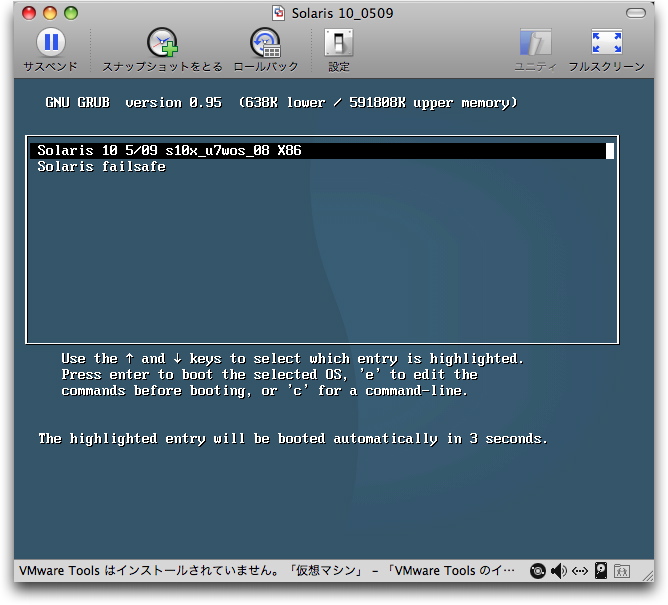

- ダウンロードしたCD-ROMの1番目をセットし,OSを起動する.

- この画面では,OSのインストールするタイプを指定する.

- デフォルトで選択されているSolarisでは,GUIベースのインストールですが,グラフィックボードが対応していない場合はインストールが行えなくなるので,その場合は"Solaris Serial Console ttya"を選んで試してみる.

- 今回は,GUIでインストールするので"Solaris"を選択する.

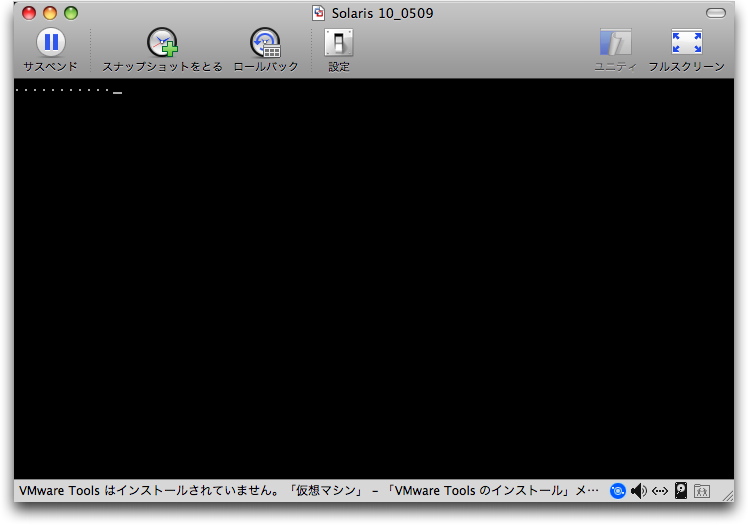

- ハードウェアのチェック等を行っている.

- 時間の経過とともに画面上の"..."が右側に伸びて行くが,点の数が増えずに描画数分(10分程度)停止して,動かないようであれば,ハードウェアが対応していない(特にグラフィックカードか?)可能性があるので,互換性リストを再度チェックする.

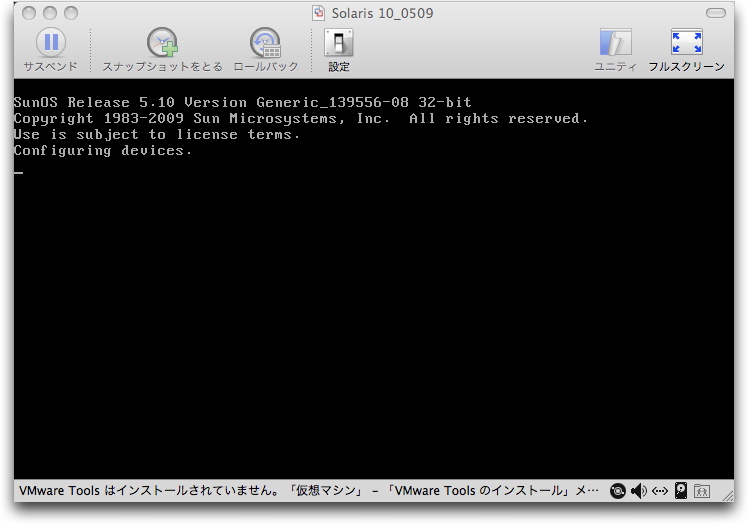

- ここまででSolarisのミニルート(簡易OS)が起動しているようであるが,このハードウェアが対応していない場合は,この状態から画面が進まない可能性もあるので,10分待っても次の用画面が表示されない場合は,再度ハードウェア互換性リストを確認する.

- ここでは,インストールタイプを選択する.

- デフォルトで,対話的にGUIでインストールを行う.

- 自動インストール(事前に設定項目を記述したテキストファイルが必要)

- テキストモードでインストールを行う(日本語)

- テキストモードでインストールを行う(英語)

- インストール時に追加のドライバがある場合

- トラブル時にCDからOSを起動するシングルユーザモード.

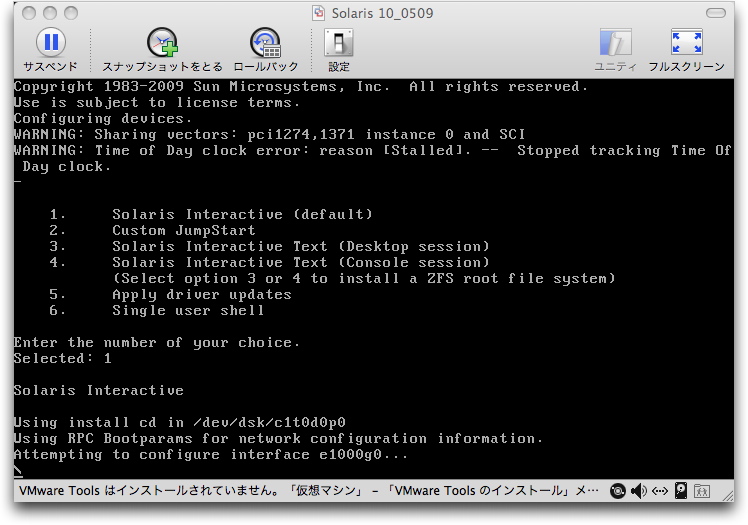

- インストールになれると,4番が楽であるが,今回は1番のインタラクティブモードでインストールを続ける.

- インストールCDは,/dev/dsk/c1t0d0p0として認識されているようである.

- 2系統目(c1)の1本目(t0)のドライブの,論理ドライブ1つ目の(d0)のパーティション1番目(p0)

- ネットワークデバイスは,E1000g0として認識されている模様.

- しばらく待つと,次の画面が表示される.

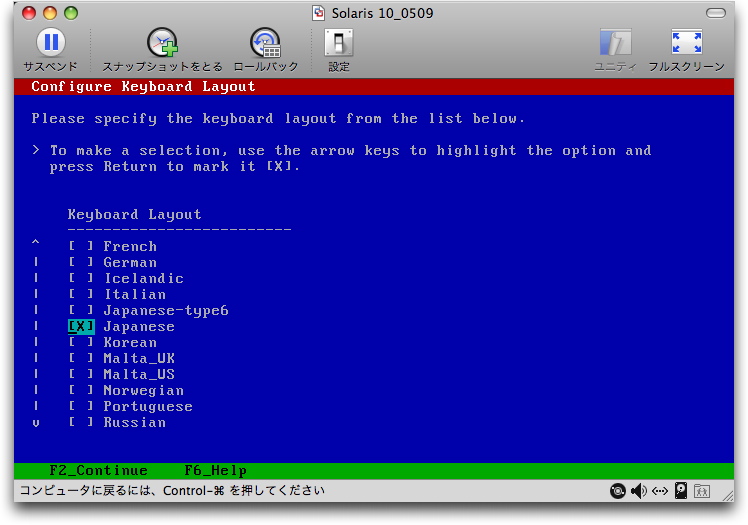

- キーボードレイアウトを選択する.

- Jキーを押すと,Japaneseまでスクロースせずに移動できる.

- ENTERキーを押すと,Xが付いて選択できる.

- 選択後,F2キーを押す.

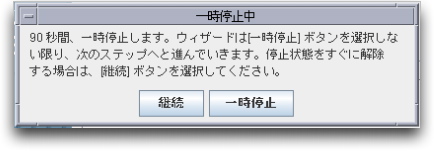

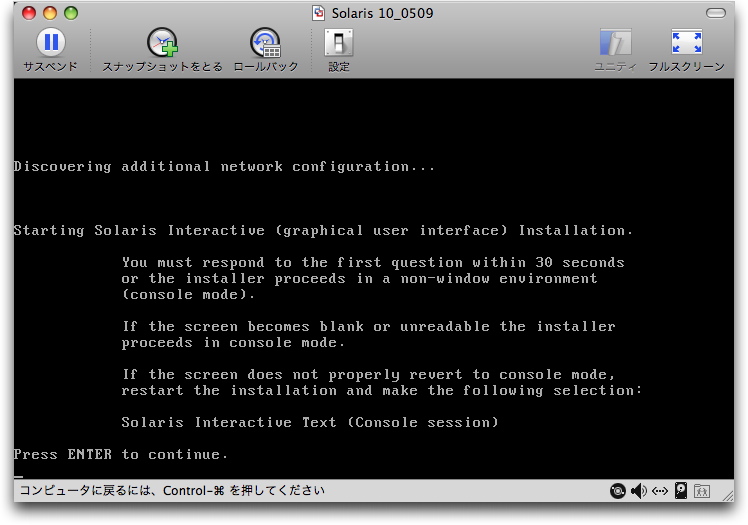

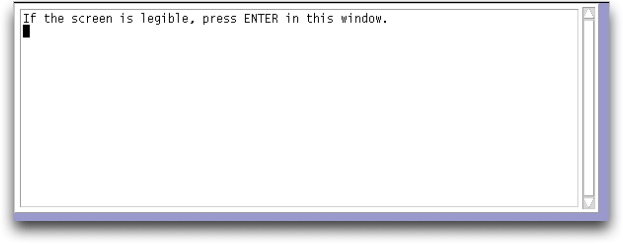

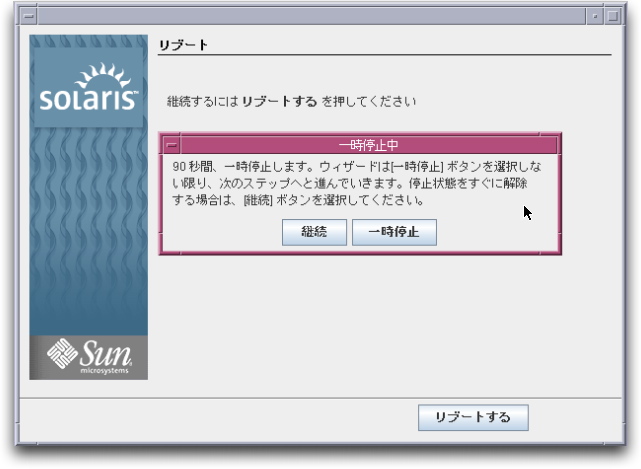

- ここで一時停止となる.

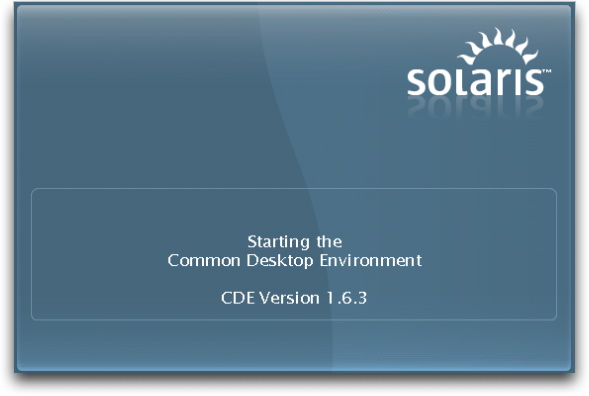

- ENTERキーを押すと,この後はGUI画面(Xサーバ)に切り替わる.

- 30秒以上放置しておくと,CUIでのインストールになる.

5.GUIインストールの開始

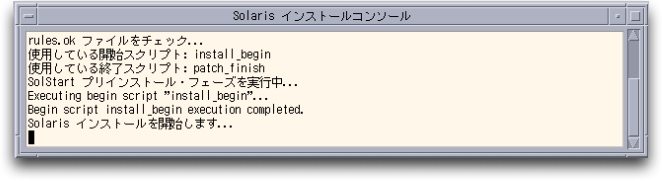

- 左上のウィンドウは,次の様になっている.

- ENTERキーを押す.

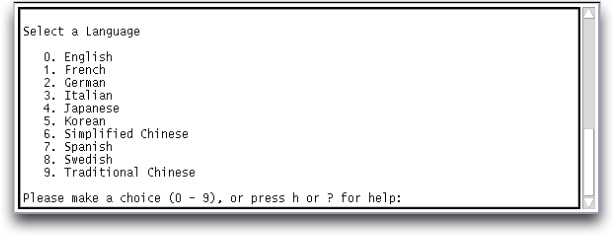

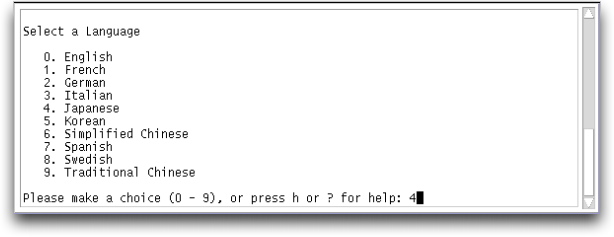

- インストールの際の言語を選択する.

- ここでは,4番のJapaneseを選択する.

- しばらくすると,次の様な画面が表示される.

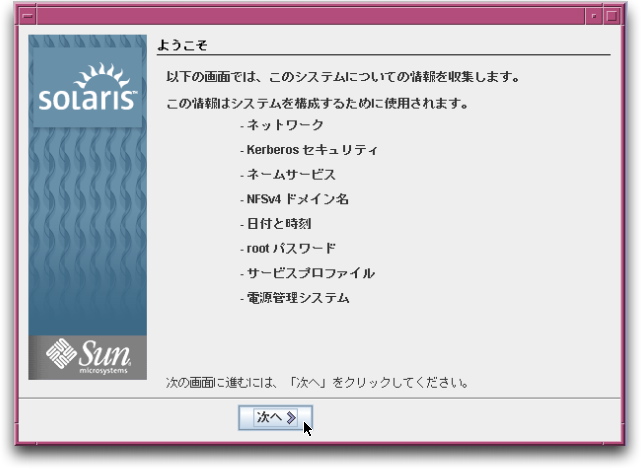

- この順番に項目を設定して行く事になる.

6.ネットワークの設定

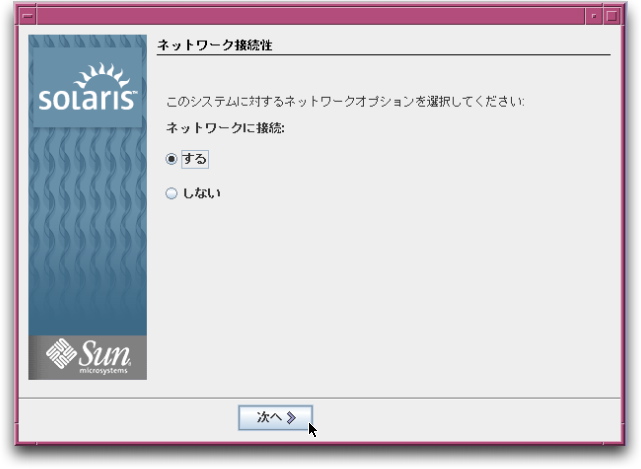

- ネットワークデバイスが認識されていると,次の様な画面が表示される.

- この画面がでない場合は,ドライバが正しく認識されていないので,ハードウェア互換リストを確認する.

- [ネットワークに接続]で[する]を選んで進む.

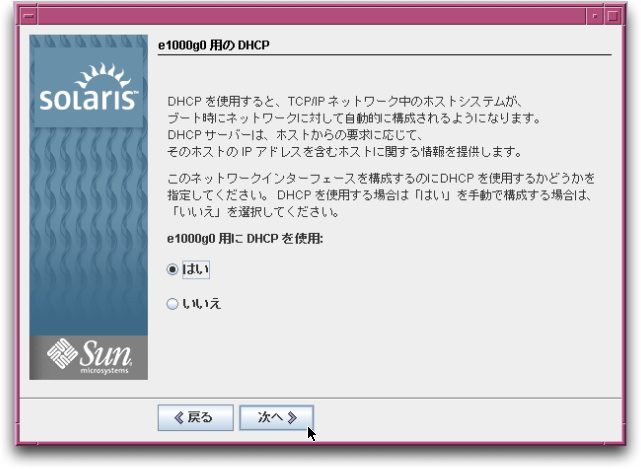

- 今回は,DHCPでセットアップする.

- ネットワークに接続していないとかDHCPサーバが無く場合,IPアドレスの取得ができずにインストールが薦められなくなるようなので,環境がそろってない場合はDHCPを使用しないように選択してインストールを進める.

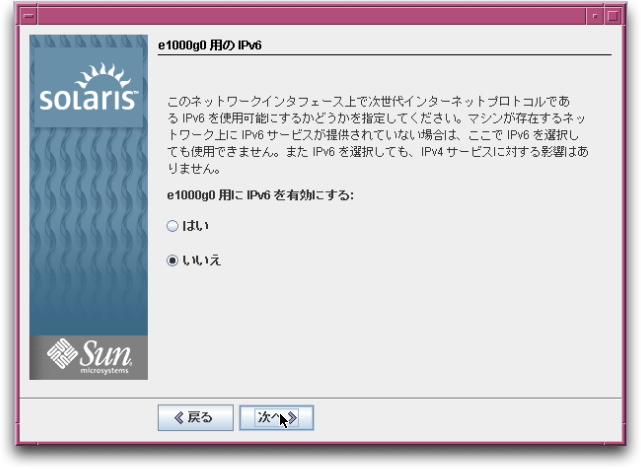

- 今回はIPv6の環境が無いので,[いいえ]を選んで進む.

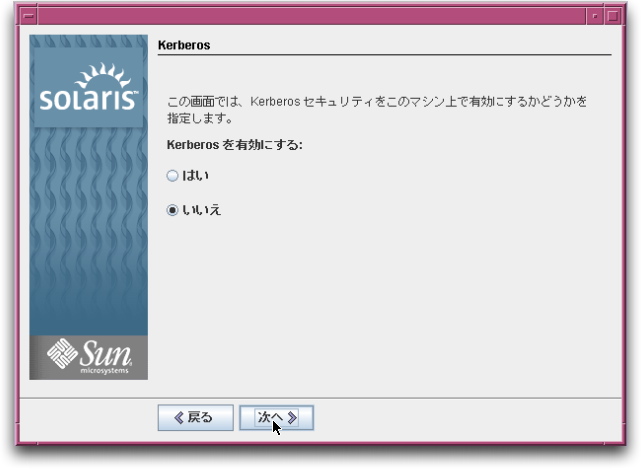

- Kerberosを有効にするか否かを選択する.

- Kerberos(ケルベロス)とは,暗号化認証方式の1つで,サーバとクライアント間での身元確認等を行う.

- 使用しない場合は,[いいえ]を選ぶ.

- 後で使おうとした場合は,どうするのだろう?(謎)

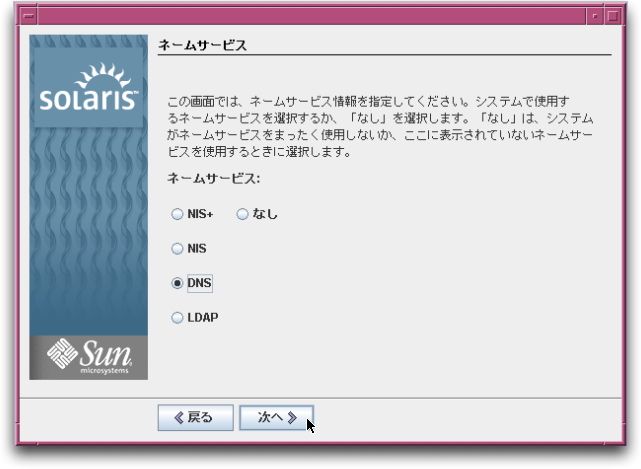

- ネームサービスを使用する場合,その方式を選択する.

- 今回は別のサーバで稼働しているDNSを用いる.

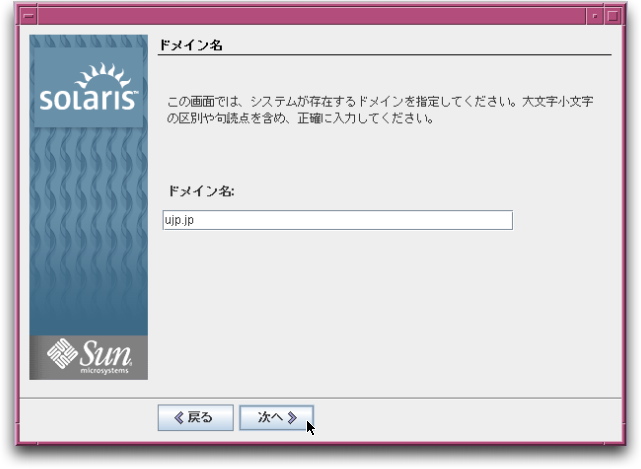

- ドメイン名を入力する.特になければ(判らなければ),何でも良いと思われる.

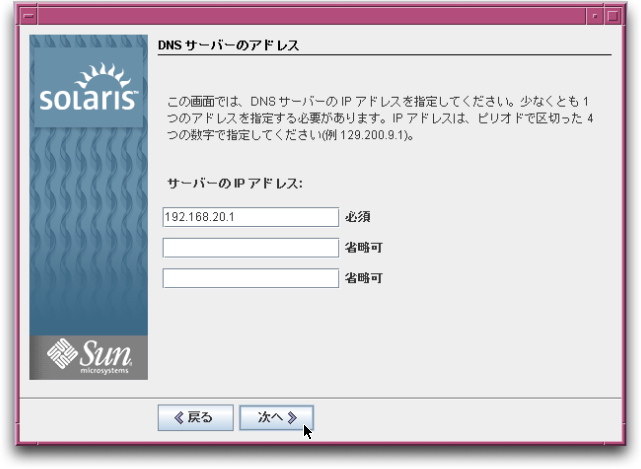

- DNSサーバのIPアドレスを1つ以上指定する.

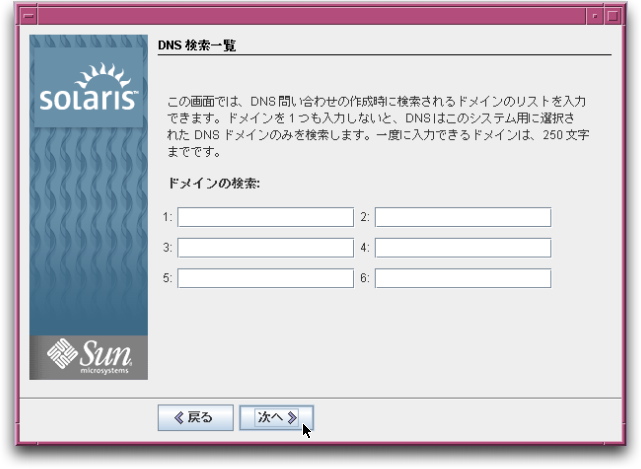

- 今回は,特に指定無しで進める.

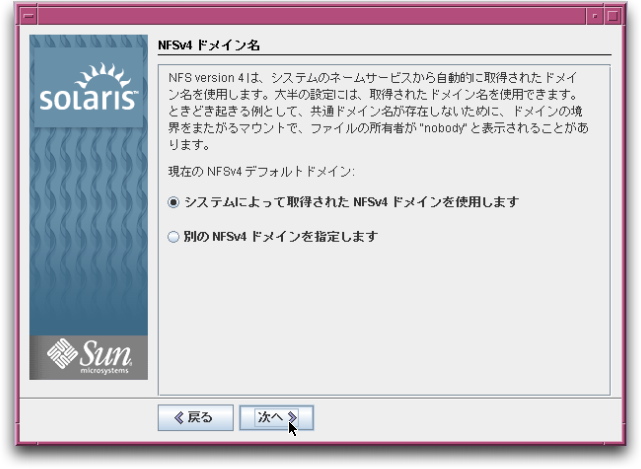

- NFSを使用する場合関係してくるが,特に指定はないのでデフォルトを選択.

- NFSは,Network File Systemでファイル共有プロトコルとそのサーバの事を示す.

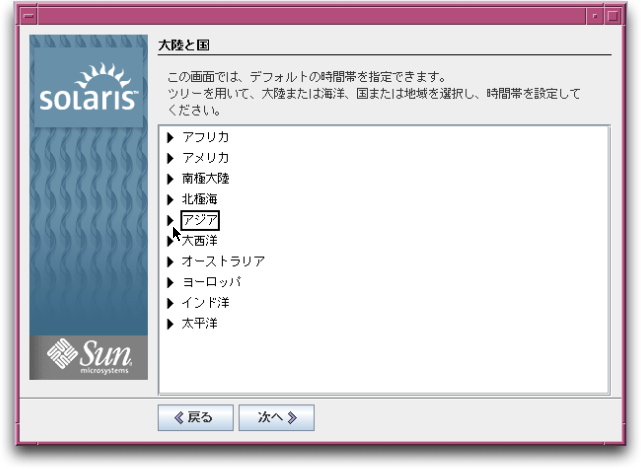

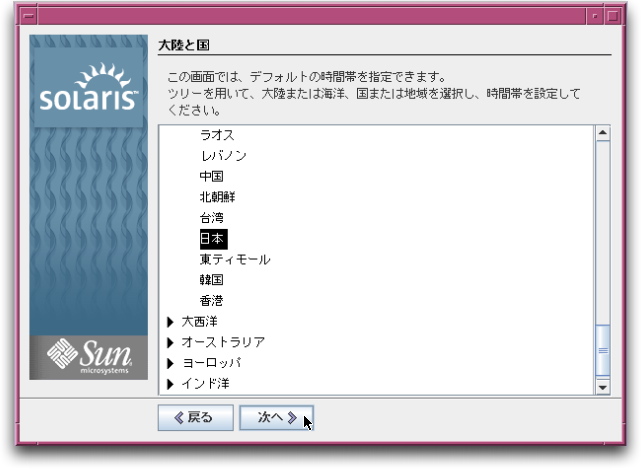

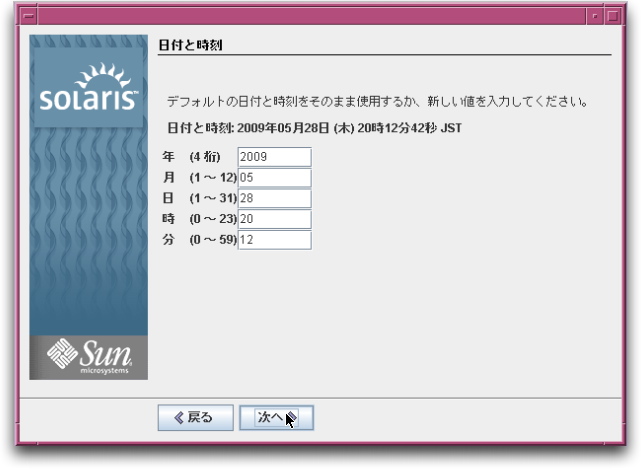

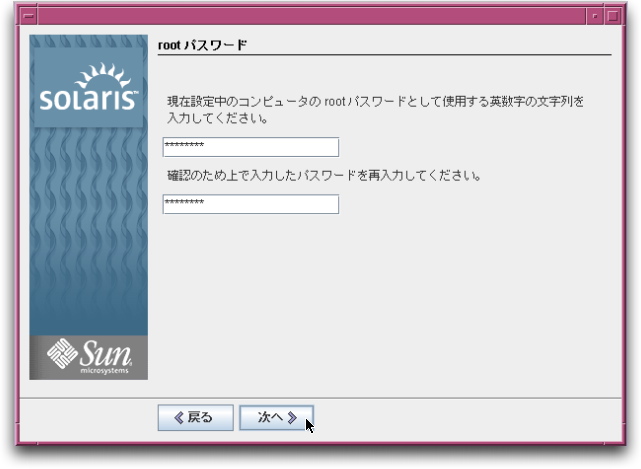

7.その他の設定

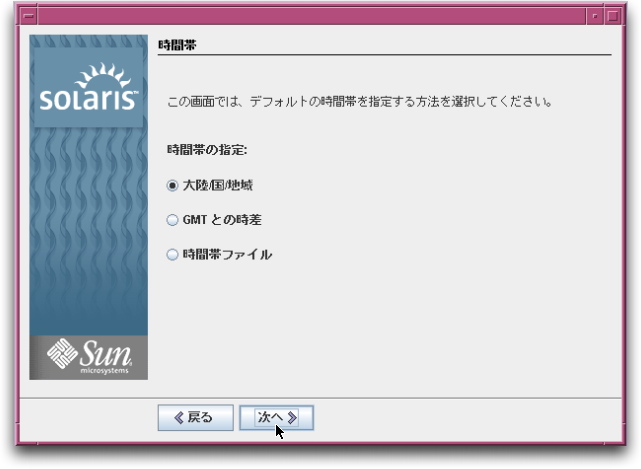

- 時間帯(TIMEZONE)を指定する.

- 色々な選択方法があるようだが,一番簡単な国を選ぶ方式とする[大陸/国/地域]を選択する.

- アジアを選択する.

- 日本を選択する.

- 日時を選択する.

- rootユーザのパスワードを入力する.

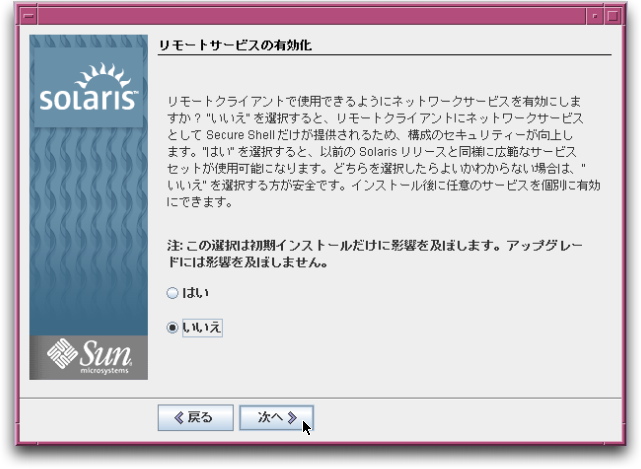

- ここで言われている"リモートサービス"とは,TELNET,FTP,SSHで,[いいえ]を選択するとSSHだけとなる模様.

- TELNETとFTPは暗号化されてないし,今回はデフォルトではONとしない.

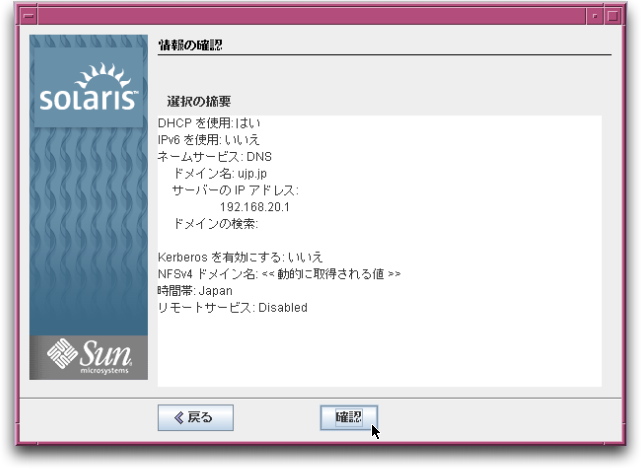

- これまでに設定した内容の確認が行われる.

- 問題化ければ[確認]を選択する.

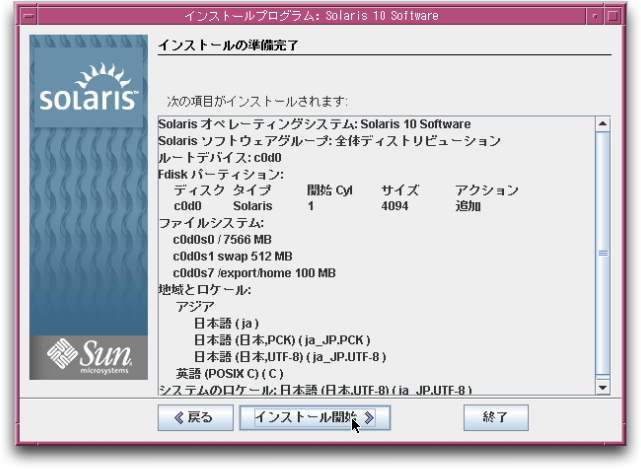

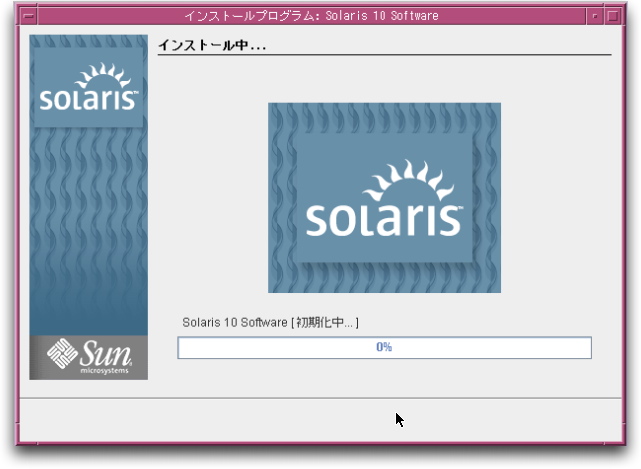

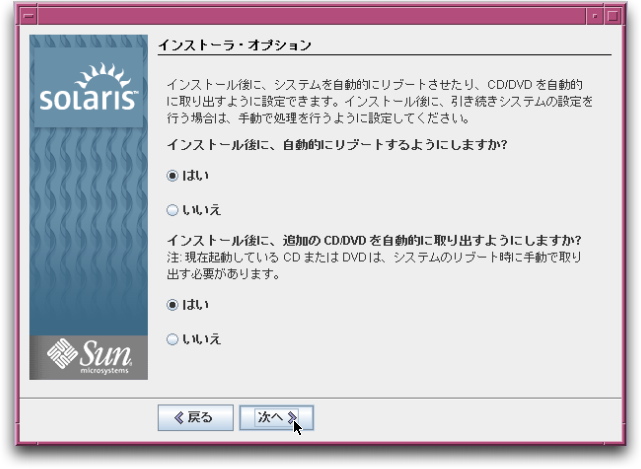

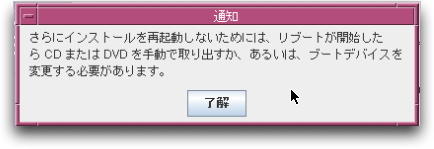

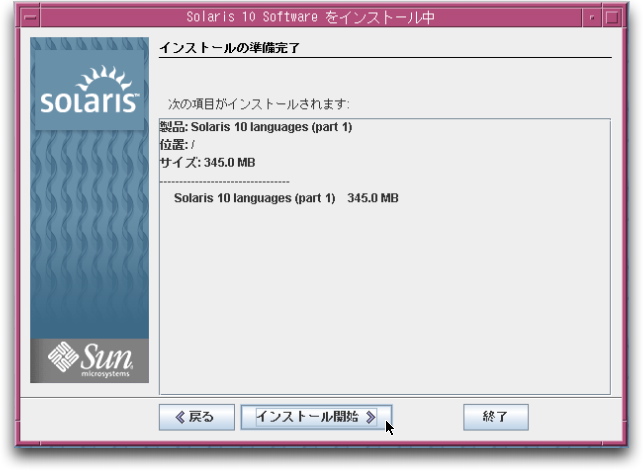

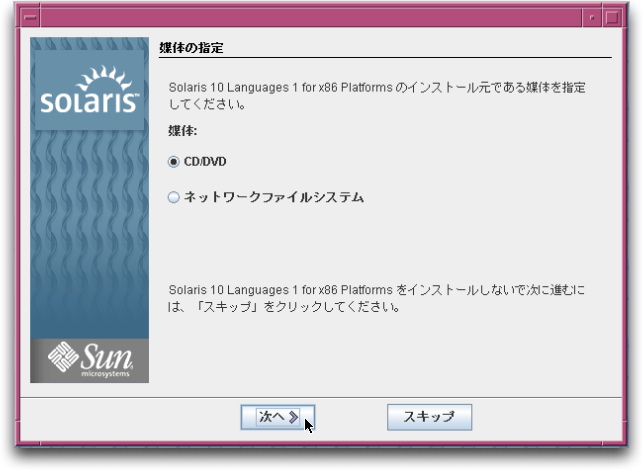

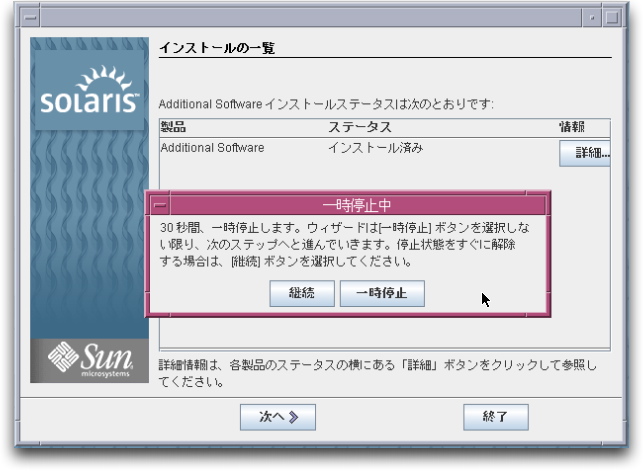

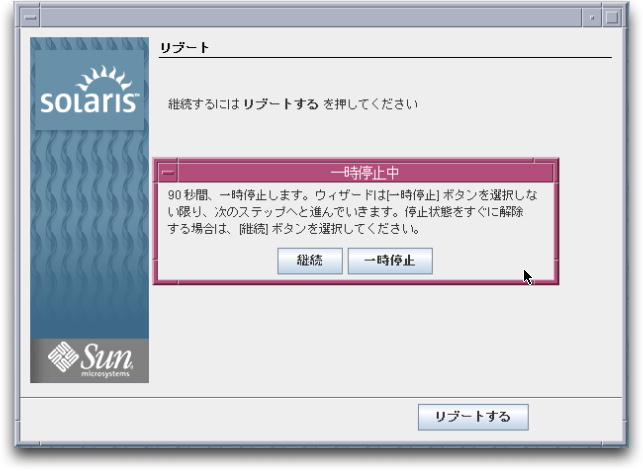

8.インストールの設定

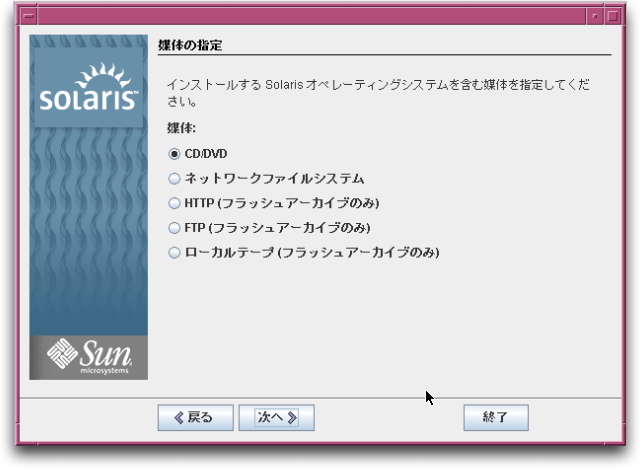

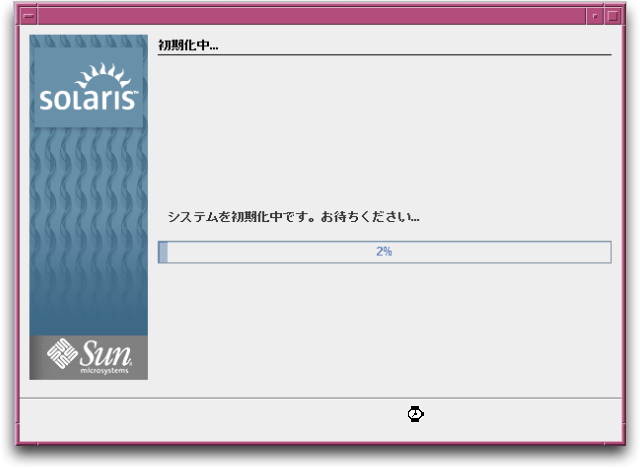

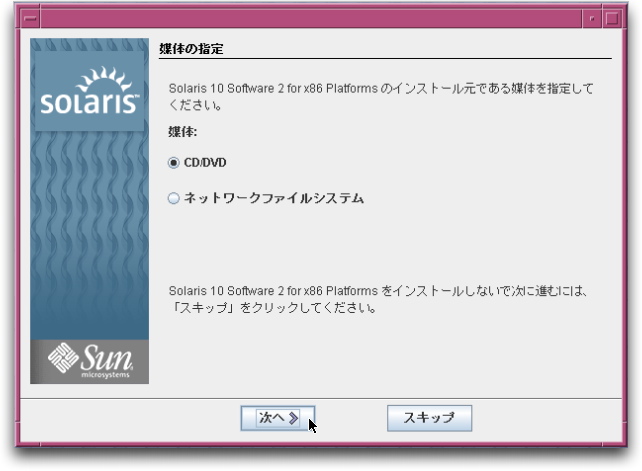

- ここから先は,インストールの方法等に付いて設定する.

- 特に不具合は無いので,デフォルトで選択されたままで進める.

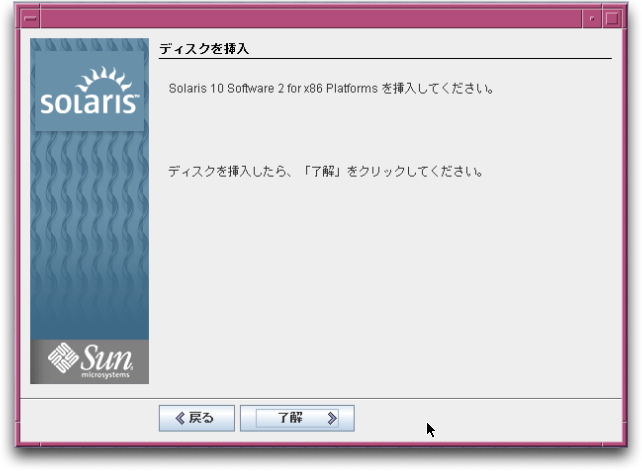

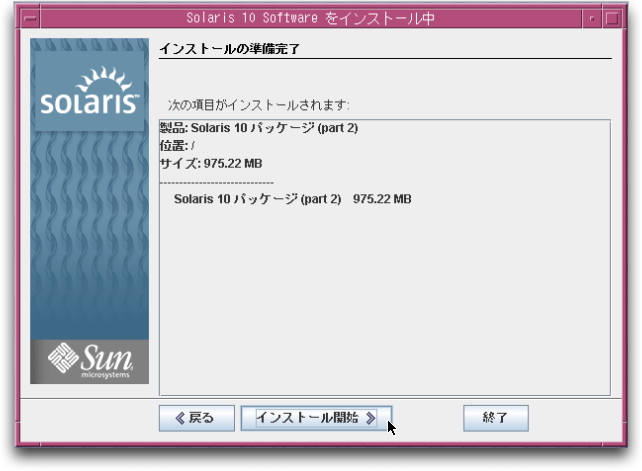

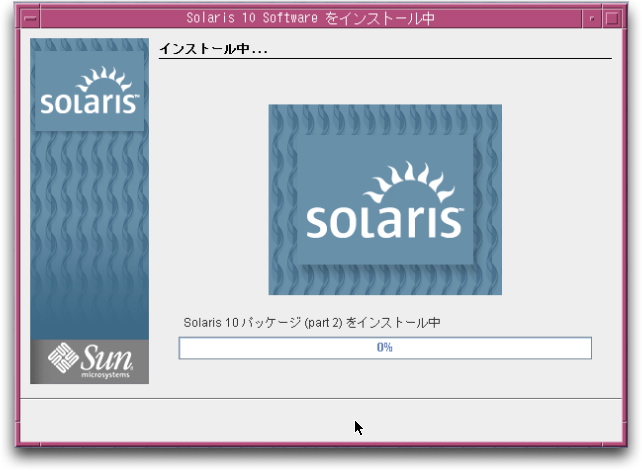

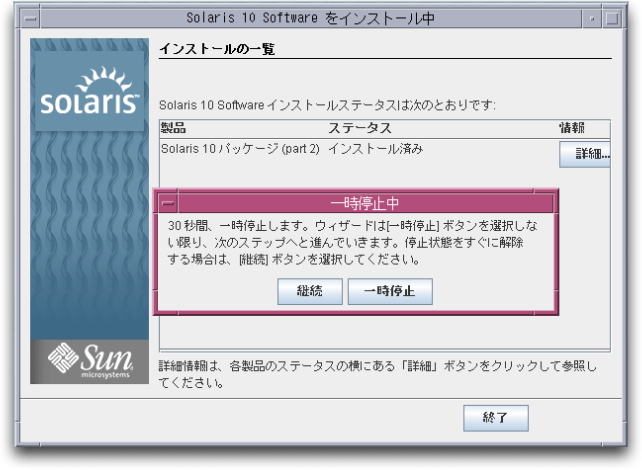

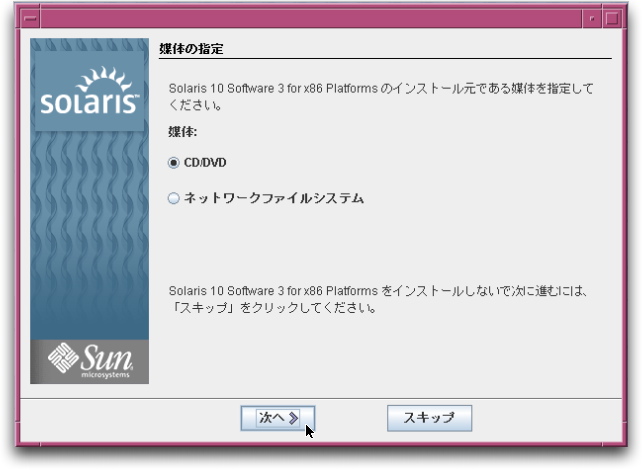

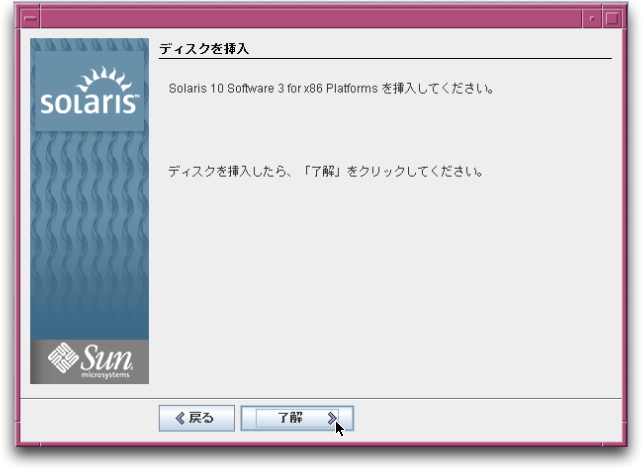

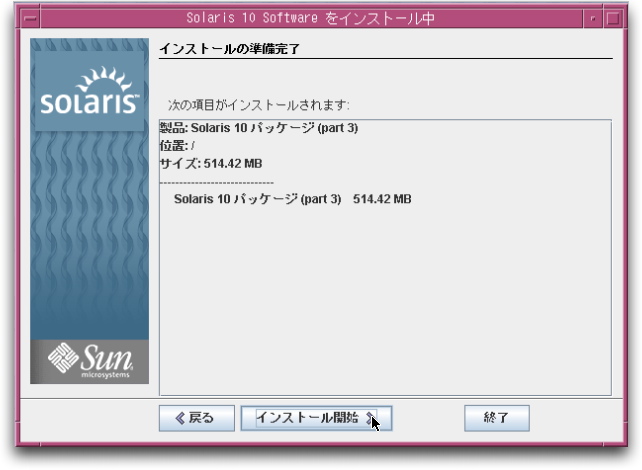

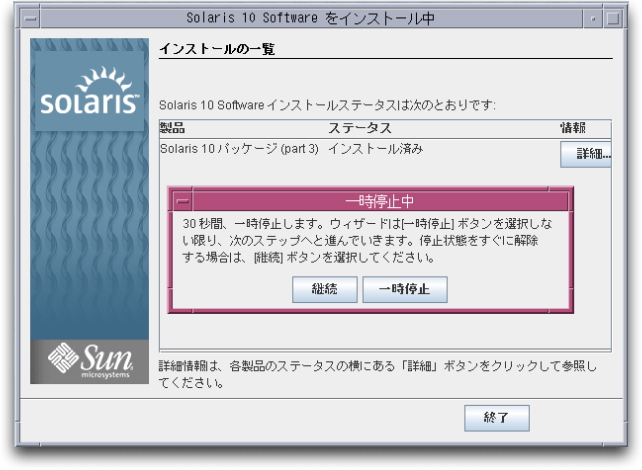

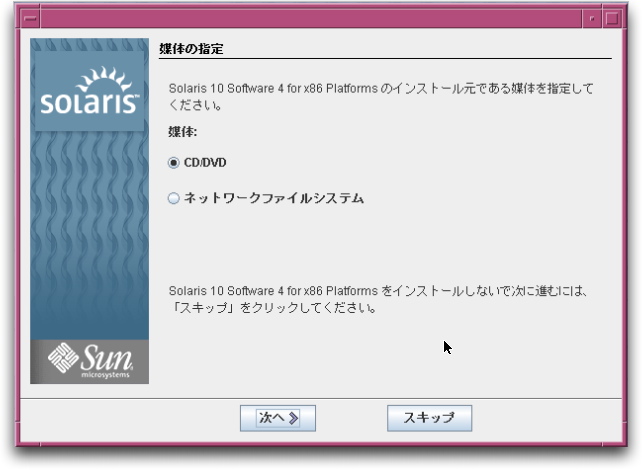

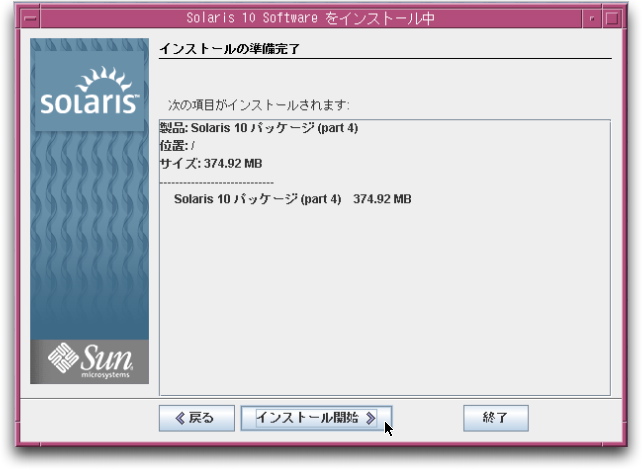

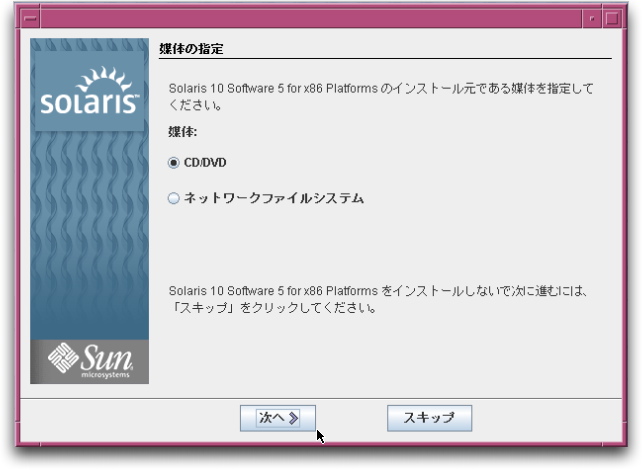

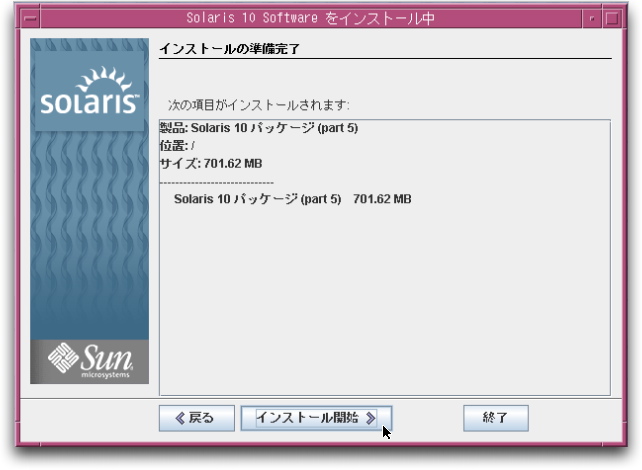

- 今回は,CD-ROMイメージでインストールを行う.

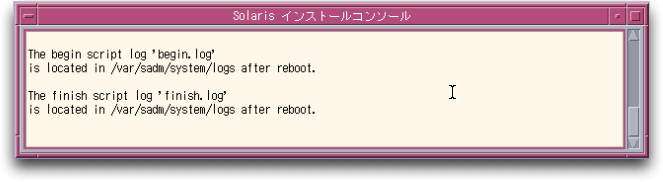

- 右下にあるコンソールに次の様に表示されている.

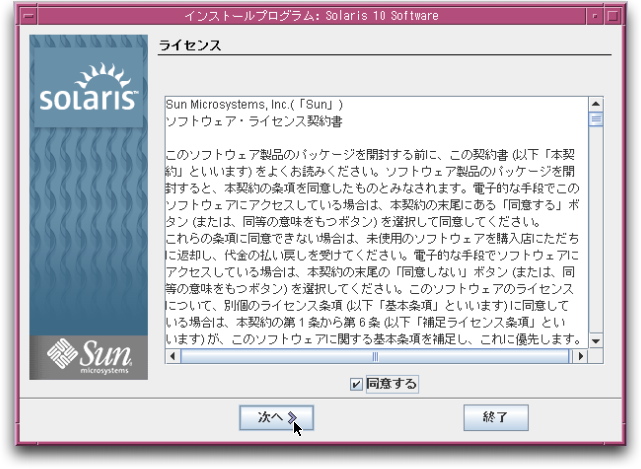

8.1.ライセンスの確認

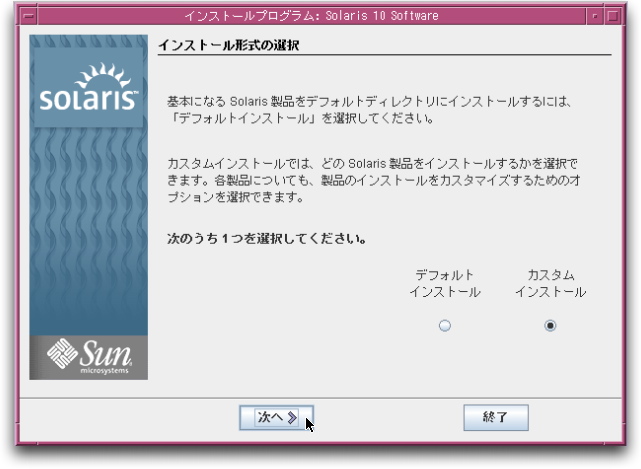

8.2.インストール形式の選択

- インストールをデフォルトかカスタムか選択できる.

- カスタムでインストールを行う.

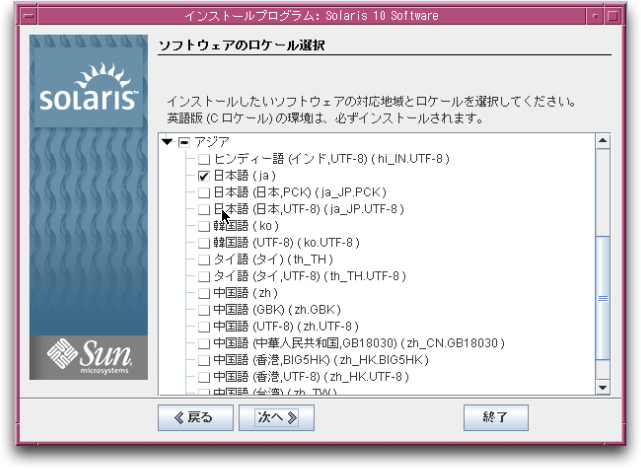

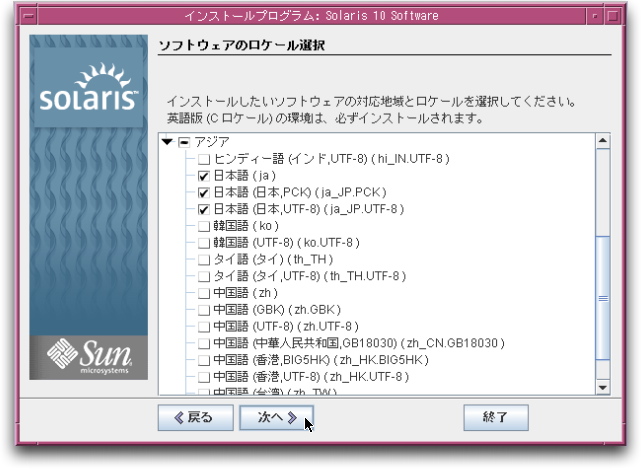

8.3.ロケールの選択

- ロケール,つまり言語を選択する.

- デフォルトでは,ja(EUC)が選択されている.

- アプリケーションによってはPCK(PC漢字コード,SJIS)やUTF-8(UNICODE)が必要となる場合のがあるので,それらを全て選択しておく.(共存可能)

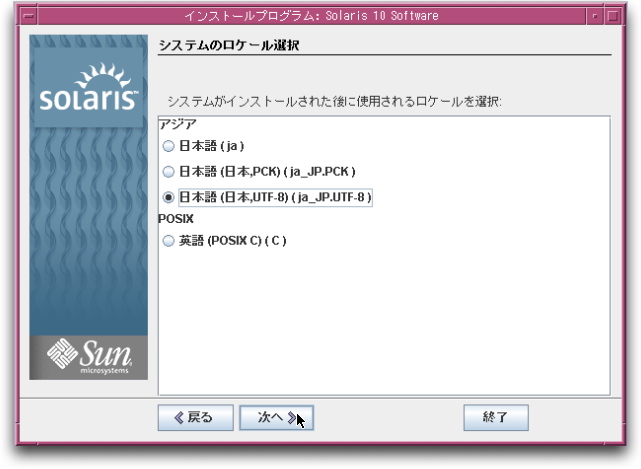

- デフォルトのロケールを選択する.

- 最近はLinuxでもMacOS XでもデフォルトはUNICODEが多いので,それに習ってUTF-8とする.

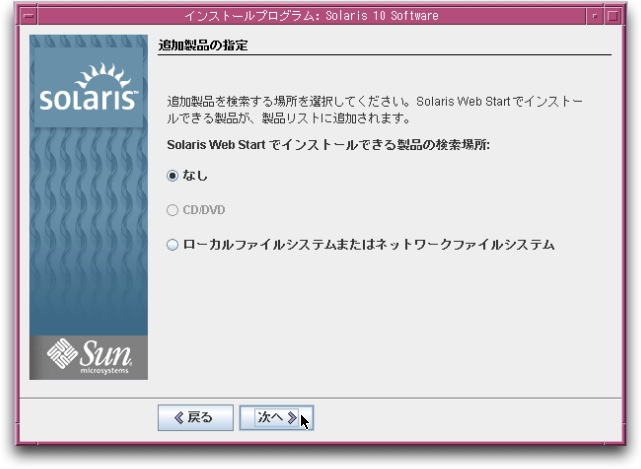

8.4.ソフトウェアプロダクトを選択する

- 追加でソフトウェアをインストールするか選択する.

- [なし]で進める.

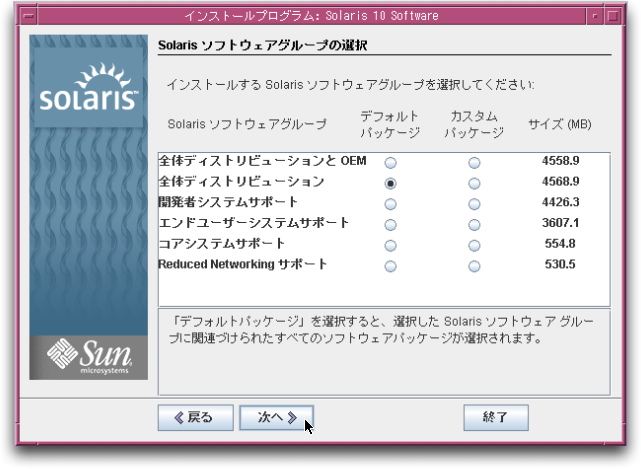

- [全体ディストリビューション]が選択されており,これを選択する.

- 不要なパッケージがあった場合,後から消す運用の方が楽との事.

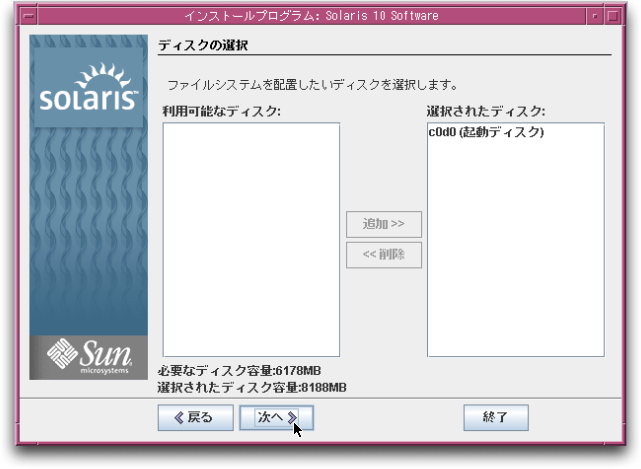

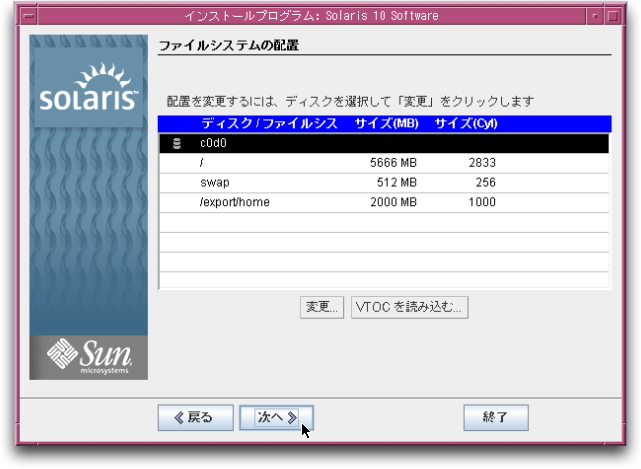

8.5.ハードディスクの設定

- インストールする先のハードディスクを選択する.

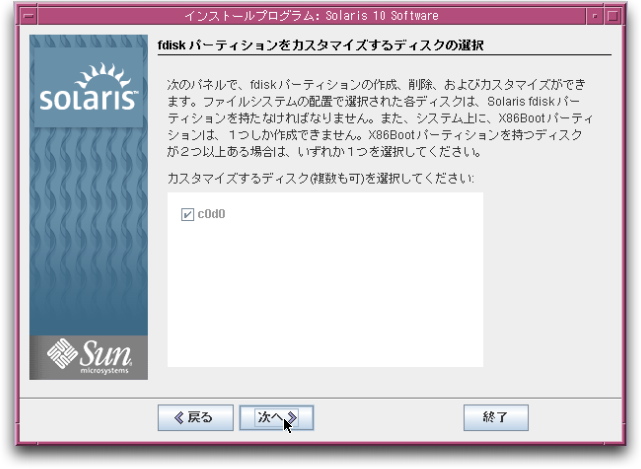

- パーティションレイアウトを変更するドライブを選択する.

- 今回はハードディスクが1つ搭載されており,それは選択されているので,そのまま進む.

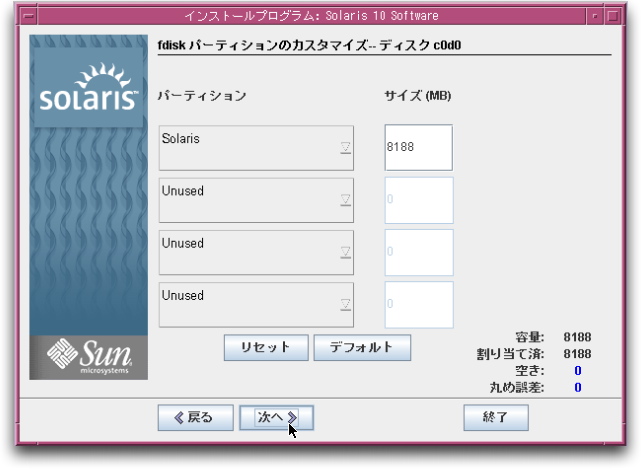

- 今回は新規のドライブを利用するが,ドライブ丸ごとSolarisのパーティションにする.

- Windows等と共存させるような場合は,パーティションをわける.

- しばらく待つ.

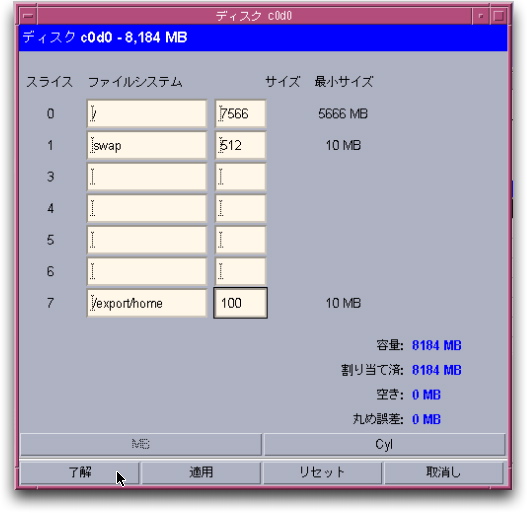

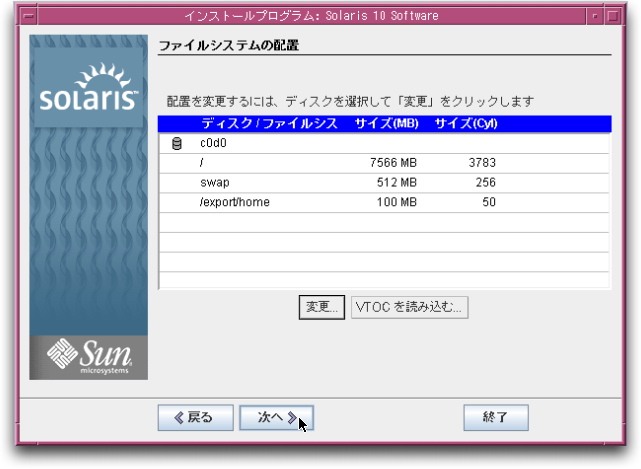

- パーティション内に作成されるファイルシステムの設定を行う.

- 昔程,パーティションは細かく分離されてないようである.

- /export/homeはユーザ領域だが,そんなにいらないので,削ってルートパーティションを開ける.

- 設定したら,[了解]を押す.

- 確認して問題なければ,進む.

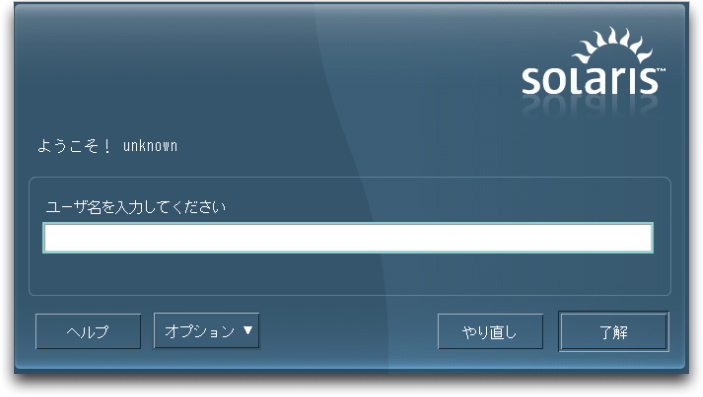

- DHCPでホスト名を設定していないので,unknownとなっている.

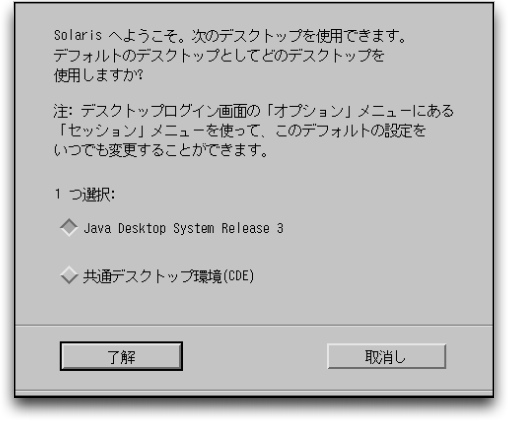

- デスクトップを選択する.今回は,Jav Desktop Systemを選択してみた.

- このような画面.

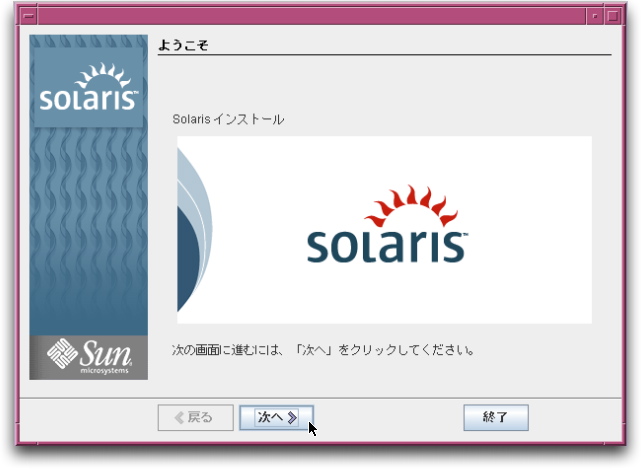

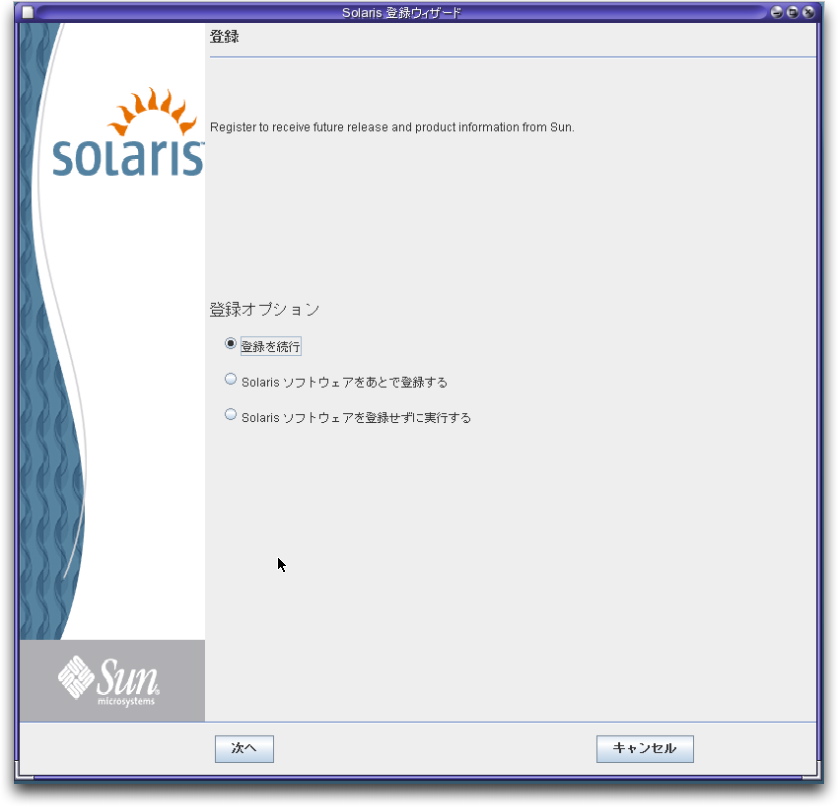

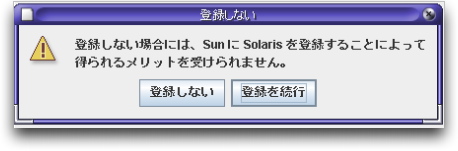

- ユーザ登録を行うプロセスが起動する.

- ユーザ登録に関しては,必要であれば設定する.