ブログ - 書評カテゴリのエントリ

ドラッグストアに併設されている調剤薬局の待合室に置いてあったので読んだ.

作者のせなけいこは,昨年2024年10月に亡くなったというニュースがあったのだけど,保育所のお昼寝前の絵本の読み聞かせ時間に,これを読まれるとこぞってみんな早く寝ていた.実際トラウマだと思う.

またこれを読んだら寝られるんじゃないかと思ったけど,心が汚れてしまったので多分無理かな.

1969年初版なんだけど,調剤薬局においてあったのは2025年5月くらいの発行分で200版以上だった.すごいね. 同じく,ぐりとぐらも置いてあったけど,あのカステラ,レシピがあるんだな...

ぐりとぐらのレシピ

https://www.fukuinkan.co.jp/guritogura/recipe/01.html

作者のせなけいこは,昨年2024年10月に亡くなったというニュースがあったのだけど,保育所のお昼寝前の絵本の読み聞かせ時間に,これを読まれるとこぞってみんな早く寝ていた.実際トラウマだと思う.

またこれを読んだら寝られるんじゃないかと思ったけど,心が汚れてしまったので多分無理かな.

1969年初版なんだけど,調剤薬局においてあったのは2025年5月くらいの発行分で200版以上だった.すごいね. 同じく,ぐりとぐらも置いてあったけど,あのカステラ,レシピがあるんだな...

ぐりとぐらのレシピ

https://www.fukuinkan.co.jp/guritogura/recipe/01.html

Youtubeの配信で勉強させてもらっている,江守 哲さんの最新著書.2024年6月に発売.

資産分散を,オルカン・S&P500 25%,インド株25%,AI関連株25%,ゴールド15%,現金10%の割合で持つべし!という事で,その理由の説明がされています. そのほかには,そのThe Big Cycleについての警戒感.

インド株は半年くらい前までブームがあったけど,やはり「知らない株は買わない」という筋からは手を出しづらい.大阪・関西万博でもパビリオンのオープンが遅れ,インド時間というか約束守らなさそうな雰囲気満載だったので,ちょっと無理かな.

でも江守氏はずっとゴールドの事をYoutubeで言ってるし,SP500買ったら同じくらいゴールドを買っておけば,保険になるというのも実践的に体験したので,資産の中でゴールド比率を高めようかと思う.

資産分散を,オルカン・S&P500 25%,インド株25%,AI関連株25%,ゴールド15%,現金10%の割合で持つべし!という事で,その理由の説明がされています. そのほかには,そのThe Big Cycleについての警戒感.

インド株は半年くらい前までブームがあったけど,やはり「知らない株は買わない」という筋からは手を出しづらい.大阪・関西万博でもパビリオンのオープンが遅れ,インド時間というか約束守らなさそうな雰囲気満載だったので,ちょっと無理かな.

でも江守氏はずっとゴールドの事をYoutubeで言ってるし,SP500買ったら同じくらいゴールドを買っておけば,保険になるというのも実践的に体験したので,資産の中でゴールド比率を高めようかと思う.

経済評論家で,2025年1月28日に亡くなった,経済エコノミストの森永卓郎の著書.単著として発行順は最後から4冊目になる.今回初めて全部立ち読みで済ませてしまった.

森永卓郎,通称モリタクは,最初は専売公社に入社し,出向で大蔵省のエリートと一緒に仕事をした経験から,一歩引いて客観的にエリート完了の姿と取り巻く環境を見続けてきた.

大蔵省には東大卒のモリタクでも足元にも及ばないような天才をたくさんみてきたのだけど,財務省ができたのは,あの「ノーパンしゃぶしゃぶ事件」が契機だったんだね.中居正広の鉄板ネタだね.

その事件は金融機関から大蔵官僚が接待を受けたりしていた現場の1つが「ノーパンしゃぶしゃぶ」の店で,大蔵省解体から財務省発足のきっかけになったそう.

そして財務省は,同じ過ちを繰り返さないように・・・努力をして自分達の天下り先を確実に用意できるような仕組みを構築・運用してきており,その手口が,根拠として事例を出しながら説明している.

私は官僚でもないしそういう人たちと知り合う事もないけれど,折角持って生まれた優秀な頭脳なんだから,もっと制限をできる限り少なくし,国や国民の為に役に立てるような仕事ができる環境を用意していくのが政治家なんだろうね.

でも実際には財務省が持っている権力が強すぎて,それらを見せつけてきた過去事例もるから,簡単には改革できない.

そうなると,大蔵省がそうで合ったように,財務省も解体する,というのが良いのかもしれない.しがらみや過去の何かが全てリセットされるような感じ? ただ,よりズル賢い組織が再構築されるだけかもしれないが.

Google Gemini 2.0に質問してみた.

引用:

森永卓郎,通称モリタクは,最初は専売公社に入社し,出向で大蔵省のエリートと一緒に仕事をした経験から,一歩引いて客観的にエリート完了の姿と取り巻く環境を見続けてきた.

大蔵省には東大卒のモリタクでも足元にも及ばないような天才をたくさんみてきたのだけど,財務省ができたのは,あの「ノーパンしゃぶしゃぶ事件」が契機だったんだね.中居正広の鉄板ネタだね.

その事件は金融機関から大蔵官僚が接待を受けたりしていた現場の1つが「ノーパンしゃぶしゃぶ」の店で,大蔵省解体から財務省発足のきっかけになったそう.

そして財務省は,同じ過ちを繰り返さないように・・・努力をして自分達の天下り先を確実に用意できるような仕組みを構築・運用してきており,その手口が,根拠として事例を出しながら説明している.

私は官僚でもないしそういう人たちと知り合う事もないけれど,折角持って生まれた優秀な頭脳なんだから,もっと制限をできる限り少なくし,国や国民の為に役に立てるような仕事ができる環境を用意していくのが政治家なんだろうね.

でも実際には財務省が持っている権力が強すぎて,それらを見せつけてきた過去事例もるから,簡単には改革できない.

そうなると,大蔵省がそうで合ったように,財務省も解体する,というのが良いのかもしれない.しがらみや過去の何かが全てリセットされるような感じ? ただ,よりズル賢い組織が再構築されるだけかもしれないが.

Google Gemini 2.0に質問してみた.

引用:

フリンジベネフィットとは

フリンジベネフィットとは、企業が役員や従業員に対して、給与以外に提供する経済的な利益のことです。「付加給付」や「付加的給付」とも訳されます。

具体的には、以下のようなものがフリンジベネフィットとして挙げられます。

* 福利厚生:健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの法定福利厚生に加え、住宅手当、通勤手当、社員食堂、社宅、育児支援制度、介護支援制度、レクリエーション施設、社員旅行、慶弔金など、企業が独自に提供する福利厚生

* 現物給与:自社製品の割引販売、制服の支給など

* サービス提供:無料または割引での社内サービスの利用、フィットネスジムの利用補助など

* その他:ストックオプション、退職金制度など

フリンジベネフィットは、従業員のモチベーション向上や定着率の向上、企業イメージの向上などを目的として導入されることが多いです。また、給与として支給する場合と比較して、税制上の優遇措置がある場合もあります。

ただし、フリンジベネフィットの内容によっては、従業員にとって課税対象となる場合もありますので注意が必要です。

空き家になっている実家の活用について色々と考えてみているのだけど,その中で民泊で使うというのはどうなのか,可能性を探りたくて読んでみた.

この本は2016年に発行されたもので,基づいてまだ方針が確定してない当時の法律に基づいて記載されている点があったので,最新の状態がどうなのかは,確認する必要があるね.

気になった点をメモしたのでバレットで.

民泊は,ホテル&旅館業と賃貸業の中間になる.

旅館業は厚生労働省,賃貸業は国土交通省と管轄が違う.

住んでいる家の1部屋を貸すホスト居住型と非居住型.

感染症対策として,水回りを分ける必要がある.

滞在が短いほど儲かる.回転率を上げる.

外人は背が高いので合わせたベッドが必要.

外人は,間接照明が好き.

スーツケースを広げるスペースが必要

欧米系の男はワンルーム2名1室が多い.

欧米系の女は2人は少なくカップリヤ一人が多い.

バックパッカーは宿泊費用が安いと危ないと認識する.

万人満足は狙わない

AirBnBで宿泊者を「英語が話せる人」とするとトラブルが少ない.

外国人はアジア人が多いが英語が話せると教育水準が高い旅人になる.

AirBnBでは宿泊者の地域を限定できる

中国人は英語が苦手

中国人は,一度対面で会うと印象が良い模様

民泊を作る場所が外人にニーズがあるか稼働率をチェック

民泊条例で25平米以上

近所へ騒音配慮のため「サイレント」と部屋に注意書きを貼る.

部屋に時計.チェックイン,チェックアウトを守らない旅人が多い

厚手の良いタオルは乾燥しづらい

電子レンジ,トースター程度.調理器具不要.質問が多くくる

AirBnBはクリーニングを5段階で評価.3以下が多いとアカウント剥奪.

部屋の鏡をきれいにすると良いらしい.

トラブルにはすぐ対応する.

多いトラブルは,部屋の入り方.鍵の場所,開かないなど.

対応はメールで行う.言った言わないを防ぐ.

AirBnBは24時間窓口がある.

細かいことを聞いてくる人はトラブルになることが多い.

写真が重要.AirBnBではプロカメラマンが写真を撮る.

旅館業法では宿泊拒否はできないが,AirBnBでは審査でき却下できる.

AirBnBは「今すぐ予約」機能も実装された.

審査が甘いと違法なことに使われる場所として狙われる.

1部屋1泊100ドルを基準に.

3ヶ月は立ち上げ期間として宿泊料を徐々に上げていく.

安すぎると問題を起こしやすい

ルームチャージ,パーソンチャージなどの考えがある.

アジア人は家族連れが多い.

人数が増えたり減ったりした場合は,AirBnBでスペシャルオファーとして追加料金を請求.

レイトチェックイン,アーリーチェックインは別料金.

空き家問題があり「国家戦略特別区域法」があり,ルールに基づいて旅館業が適用外になる都道府県がある.

外国人滞在施設管理業.厚生労働省管轄.身元確認,名簿,旅券提示,写し保存.

対面で本人確認.3年保管.これらはお願いレベル.

対価基準.消防署に相談.

固定資産税が,居住用でなくなる.

民泊条例で,1ヶ月以上非課税.1ヶ月未満課税対象.

簡易宿所の民泊(旅館業法)

特区外国人宿泊施設の民泊(民泊条例)

旅館業法に適合すれば,一般のホテルサイトに登録可能.

固定資産税とか消防法とか影響があるとなると,ちょっと面倒だなと感じた.でも,国家戦略で外国人旅行客が増えているので,それを取り込む良いチャンスのような気がする.国家戦略特別区域法の特区指定(2016年現在)を受けてるし.

家戦略特区の指定区域

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/shiteikuiki.html

この本は2016年に発行されたもので,基づいてまだ方針が確定してない当時の法律に基づいて記載されている点があったので,最新の状態がどうなのかは,確認する必要があるね.

気になった点をメモしたのでバレットで.

固定資産税とか消防法とか影響があるとなると,ちょっと面倒だなと感じた.でも,国家戦略で外国人旅行客が増えているので,それを取り込む良いチャンスのような気がする.国家戦略特別区域法の特区指定(2016年現在)を受けてるし.

家戦略特区の指定区域

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/shiteikuiki.html

森永卓郎の2024年9月発売の本.

ガンによって余命宣告を受けた森永卓郎は治療費のためにたくさん本を出版しているけど,この本では日経平均は3000円になる,新NISAは詐欺であると無敵の人になって,出演できなくなったオールドメディア以外の場所で発信している.

一方では「もうすぐ日経平均5万円」とか「将来的に日経平均30万円」という人もいるし,現在の何回か目の投資ブームの中で水を差す発言なのでみんな冷ややかだけど,私はこう思った.

これは警笛である

森永さんはバブルの時1989年末の「大納会」に史上最高値の38,915円を知っていて,リーマンショックの影響を受けた2008年10月の7,162円を知っている.今現在,39,900円付近をうろうろしているから,何かサインが出ているのかもしれない.

そして,今年ブームだった大谷翔平の通訳,水原一平がギャンブルの失敗で全てを失ったように,株価が上がったり下がったりで脳内がギャンブル依存症のように醸造されているのは危ない,と言いたいのだろうとマイルドに受け取った.

森永さんは,今年8月の暴落の前に株や投資信託を全て売り払って現金にしたと言ってるが,増やしてきた?そのお金で現在の毎月100万円ともいうガン治療の費用が出ているそうなので,投資をやっていて正解だったけど,そんなことでもなければ投資は辞められなかったということもあるのだろうね.

投資割合を考える

分散

欲をかかない

足るを知る

でもこれを出来るかどうかって,今調子がいいから辞められないし,調子が悪くなっても取り返すまでは辞められないし,辞められないのを辞めるのはどうするのかというのを模索していくのだろう.

森永さんはお金を増やすには「稼ぐか奪うしかない」と言ってて,株で儲けているのは,誰かが損をしているというバランスの上で成り立っているところを自覚して!ってところだろう.

ガンによって余命宣告を受けた森永卓郎は治療費のためにたくさん本を出版しているけど,この本では日経平均は3000円になる,新NISAは詐欺であると無敵の人になって,出演できなくなったオールドメディア以外の場所で発信している.

一方では「もうすぐ日経平均5万円」とか「将来的に日経平均30万円」という人もいるし,現在の何回か目の投資ブームの中で水を差す発言なのでみんな冷ややかだけど,私はこう思った.

これは警笛である

森永さんはバブルの時1989年末の「大納会」に史上最高値の38,915円を知っていて,リーマンショックの影響を受けた2008年10月の7,162円を知っている.今現在,39,900円付近をうろうろしているから,何かサインが出ているのかもしれない.

そして,今年ブームだった大谷翔平の通訳,水原一平がギャンブルの失敗で全てを失ったように,株価が上がったり下がったりで脳内がギャンブル依存症のように醸造されているのは危ない,と言いたいのだろうとマイルドに受け取った.

森永さんは,今年8月の暴落の前に株や投資信託を全て売り払って現金にしたと言ってるが,増やしてきた?そのお金で現在の毎月100万円ともいうガン治療の費用が出ているそうなので,投資をやっていて正解だったけど,そんなことでもなければ投資は辞められなかったということもあるのだろうね.

でもこれを出来るかどうかって,今調子がいいから辞められないし,調子が悪くなっても取り返すまでは辞められないし,辞められないのを辞めるのはどうするのかというのを模索していくのだろう.

森永さんはお金を増やすには「稼ぐか奪うしかない」と言ってて,株で儲けているのは,誰かが損をしているというバランスの上で成り立っているところを自覚して!ってところだろう.

2020年6月初版.ブックオフで600円だった.

著者は1942年生まれの世界的投資家.長年の投資活動から考え方を多面的に説明してあるのだけど,執筆時点は,ちょうどコロナ禍の入り口だったし,発行から4年経っているので答え合わせ的なこともできるかなという思いで購入.

資産はドルでもつ.結局ドル=アメリカが強い.

ゴールドはもっと上がる.下がっても無価値にならない.

ETFは優良債権が入っているので個別株の下落と伴って下がる.

債権は買ってはいけない.

観光産業は,箱のサイズが上限なので,頭打ち.日本だと留学生の教育ビジネスが良いだろう.

農業従事者は減少するのでチャンスがある.

わかるものだけ投資する.

わからないなら何もしない.

人口が減る国は衰退する.日本は出生率が低く移民を受け入れない.

仮想通貨はいずれ無価値になる

繰り返される歴史(パンデミック,バブル)に学ぶ

富裕な株主への配当は増加したが賃金は上昇してない

ブラジルは安全な投資先ではない.経済大国に成らない.

インドも過大評価しない.国として成長途上にある.債務を削減したことがなく,腐敗認識指数のランキングが低い.

今世紀の覇権は中国.過去は,ローマ,モンゴル,スペイン,ポルトガル,オランダ,イギリス,アメリカと移ってきた.

金利がつかないけどゴールドが良い模様.不安定な昨今,通貨の後ろ盾としてさまざまな中央銀行が買い付けているゴールドは採掘コストや埋蔵量の枯渇も見えている?らしく評価されているらしい.

あーでも私が小さい頃は石油は枯渇すると言ってたけど技術革新で新たに掘り出されたりして最近は枯渇の話は聞かないね.どちらかというと地球温暖化やSDG'sで石油使うなの洗脳?が多いような.

投資の世界だと,最近は人口がNo.1になったインドの株や進出なども話題になっているけど,ほとんどは貧民なので実際には商売にならないという話も聞くし,ちょっと前まではBRICSでブラジルももてはやされていたけど,残念なんだろうな.

そして中国は最近のニュースだと経済破綻が目の前に来ているという報道が多いけど,それももう何年も言われている気がする.中国の恒大集団という不動産会社もずいぶん前から倒産すると言われているけど,倒産してない.(破産申請したけど撤回したりしてる模様)

世界腐敗認識指数ランキング、南アジアではブータンが最高位に

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/02/5c519ffb4aa5282b.html

ジム・ロジャーズは日本株を全部手放したとして有名だったけど美食家で日本が大好き.特にうなぎ.

朝鮮半島のポテンシャルは高い.ロシアは北朝鮮に通じる鉄道を建設.中国は国境に橋や道路を建設.高い教育を受けた安価な労働力が期待される.

北朝鮮の金正恩はスイスで学び,日本の漫画を読み,東京タワーに憧れたような人だから,何か良いきっかけがあればなと,思ってるんだけどな.

コロンビアのグリーン・ラッシュ.麻薬利用だった大麻が表に出てきた.合法大麻ビジネスで医療目的(がん,気管支喘息,うつ病)や食品や化粧品,娯楽用のニーズが高まっている.

条件付きだが大麻を認める国も出てきたし,日本でも少し前に脱法の大麻グミが話題になっていたけど安全に使えば良いツールなのだろう.

著者は1942年生まれの世界的投資家.長年の投資活動から考え方を多面的に説明してあるのだけど,執筆時点は,ちょうどコロナ禍の入り口だったし,発行から4年経っているので答え合わせ的なこともできるかなという思いで購入.

金利がつかないけどゴールドが良い模様.不安定な昨今,通貨の後ろ盾としてさまざまな中央銀行が買い付けているゴールドは採掘コストや埋蔵量の枯渇も見えている?らしく評価されているらしい.

あーでも私が小さい頃は石油は枯渇すると言ってたけど技術革新で新たに掘り出されたりして最近は枯渇の話は聞かないね.どちらかというと地球温暖化やSDG'sで石油使うなの洗脳?が多いような.

投資の世界だと,最近は人口がNo.1になったインドの株や進出なども話題になっているけど,ほとんどは貧民なので実際には商売にならないという話も聞くし,ちょっと前まではBRICSでブラジルももてはやされていたけど,残念なんだろうな.

そして中国は最近のニュースだと経済破綻が目の前に来ているという報道が多いけど,それももう何年も言われている気がする.中国の恒大集団という不動産会社もずいぶん前から倒産すると言われているけど,倒産してない.(破産申請したけど撤回したりしてる模様)

世界腐敗認識指数ランキング、南アジアではブータンが最高位に

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/02/5c519ffb4aa5282b.html

ジム・ロジャーズは日本株を全部手放したとして有名だったけど美食家で日本が大好き.特にうなぎ.

北朝鮮の金正恩はスイスで学び,日本の漫画を読み,東京タワーに憧れたような人だから,何か良いきっかけがあればなと,思ってるんだけどな.

条件付きだが大麻を認める国も出てきたし,日本でも少し前に脱法の大麻グミが話題になっていたけど安全に使えば良いツールなのだろう.

個人的には,経済ニュースのコメンテータとしてテレビに出ている人という認識の森永卓郎の本.2023年12月に膵臓がんステージ4と告知を受けたことも話題だったけど,この本は遺書になるかもと書いてある.(その後も発刊されてるけど)

大きく3つの話の流れ.

・ジャニーズの性加害

・財務省の緊縮主義

・日本航空123便の墜落事件

これだけ見ると脈絡の無い話かなと思っていたら,色々とつながってるのね.読みやすい文章で読みやすい分量でとてもよかった.

先日のブログ長く活躍できるエンジニアになるためには?の中で紹介したこの記事.

僕は自分が思っていたほどは頭がよくなかった

https://b.log456.com/entry/20120110/p1

この中で紹介されていた,物理学者のリチャード・フィリップス・ファインマン(Richard Phillips Feynman)のエッセイ集が気になったので,図書館で借りてみた.1986年初版.40年近く図書館にある模様.

ファインマンはノーベル賞受賞した物理学者として有名で,ロスアラモスの研究所でマンハッタン計画に参加して原爆の開発に従事したユダヤ人.本先の中でも着任時やオッペンハイマー,ジョン・フォン・ノイマン,アルベルト・アインシュタインなどの私でも知っているような著名人もちらほら出てくる.

基本的には物理学の本とか史実とか伝記でもなく軽い内容なのだけど,何事に対しての問題・課題に対しても真摯に向き合って面白おかしく解決していったりできなかったりしている様が書かれている.

読み始めた当初,エピソードがつまらなすぎて挫折しそうだったけど,エッセイで続き物じゃないので面白そうなタイトルの節から読んでいったらハマってしまった.

ちなみにタイトルで気になって読み始めたのは後半の「国家は君を必要とせず!」の所.国家の為にと前向きに徴兵審査に行って真面目に検査を受けたけど不適格と判定され,採用しろと食い下がって完全に除外された経緯.その1つ前の「二人の金庫破り」も面白かった.

ファインマンの行動原理としては「何かの事象や現象を問題・課題として捉えてそれを解決する為に持続的に考え,チャレンジし続けて仮設(仮説でなく)したゴールへ向かって進んでみて修正しながら正解を導き出す」というアプローチということかな.

上巻の最終節にある「ただ聞くだけ? You Just Ask Them?」

ナンパの際にお金を使ってはいけないことを教わったファインマン

これを読んで最初に思い浮かべたのは新宿タワマン視察と頂き女子リリちゃんのリリちゃんのマニュアル. NSX-NR750おぢは,ファインマンが学んだ教えと逆をやってしまったという事だ.

追記2024/06/02

そういえば文中に「メッセンジャーRNA」というキーワードが出てきた.別にそれについて語られているわけでもないのだけど,40年前のこの本にも出てるけど,今回のコロナワクチンで初めて実用化されたんですね.そんなに昔からあるものだったなんて.

僕は自分が思っていたほどは頭がよくなかった

https://b.log456.com/entry/20120110/p1

この中で紹介されていた,物理学者のリチャード・フィリップス・ファインマン(Richard Phillips Feynman)のエッセイ集が気になったので,図書館で借りてみた.1986年初版.40年近く図書館にある模様.

ファインマンはノーベル賞受賞した物理学者として有名で,ロスアラモスの研究所でマンハッタン計画に参加して原爆の開発に従事したユダヤ人.本先の中でも着任時やオッペンハイマー,ジョン・フォン・ノイマン,アルベルト・アインシュタインなどの私でも知っているような著名人もちらほら出てくる.

基本的には物理学の本とか史実とか伝記でもなく軽い内容なのだけど,何事に対しての問題・課題に対しても真摯に向き合って面白おかしく解決していったりできなかったりしている様が書かれている.

読み始めた当初,エピソードがつまらなすぎて挫折しそうだったけど,エッセイで続き物じゃないので面白そうなタイトルの節から読んでいったらハマってしまった.

ちなみにタイトルで気になって読み始めたのは後半の「国家は君を必要とせず!」の所.国家の為にと前向きに徴兵審査に行って真面目に検査を受けたけど不適格と判定され,採用しろと食い下がって完全に除外された経緯.その1つ前の「二人の金庫破り」も面白かった.

ファインマンの行動原理としては「何かの事象や現象を問題・課題として捉えてそれを解決する為に持続的に考え,チャレンジし続けて仮設(仮説でなく)したゴールへ向かって進んでみて修正しながら正解を導き出す」というアプローチということかな.

上巻の最終節にある「ただ聞くだけ? You Just Ask Them?」

ナンパの際にお金を使ってはいけないことを教わったファインマン

これを読んで最初に思い浮かべたのは新宿タワマン視察と頂き女子リリちゃんのリリちゃんのマニュアル. NSX-NR750おぢは,ファインマンが学んだ教えと逆をやってしまったという事だ.

追記2024/06/02

そういえば文中に「メッセンジャーRNA」というキーワードが出てきた.別にそれについて語られているわけでもないのだけど,40年前のこの本にも出てるけど,今回のコロナワクチンで初めて実用化されたんですね.そんなに昔からあるものだったなんて.

FIREとはFinancial Independence, Retire Early=経済的自立を示した言葉で,資産1億円以上を達成した人が会社を辞めて投資資産の運用益で生きていく方法とそれを達成した人を示している.

バブルが終わった頃,先輩が「金利が5%の頃もあって,1億円の預金があれば毎年500万円の利息がもらえるので,贅沢しなければ十分暮らせる状態だった.1億円持っていればだけどな.」というオチも含めてそんな話をしていた.

随分前,松本人志が週刊プレイボーイの連載の中で「資産が10億円を超えると100万円くらいの買い物をしてもお金が減った気がしない.減った気がしないということはタダ同然」みたいなことを言っていたのを覚えてる.

この本では,支出を極限まで減らして投資に回し,10年とかのスパンで資産を倍以上に増やしてアーリーリタイヤというのが主旨かな.元はブログだったようだけど,ブックオフでたくさん売られていうたのでヒットした本だと思うし読みやすいけど,実質そんなに中身はないかな.だから手放すんだろうけど.

また,このひとはアベノミクスに乗ってうまく資産を増やせた人だし中長期投資前提で若者ターゲットなので,今更の後追いのジジイの私が追いつく気もしないけど,そう入っても成功者なので気に入った部分は自分の生活にも採用してみた.

・たばこを買わず、たばこ株を買え

・スポーツジムに行かず,普段からエレベータを使わず階段を利用

その後,色々と投資について気にしているけど,外国株は四半期に1回配当が出るところがあって,それをうまく組み合わせると毎月配当が数万円から数十万出るようになる.

数十万入っても税金を取られるのでそれはまだ負けなのだとか.

日本だと株主優待で食事券やQUOカードがもらえるので,それらの課税対象じゃない報酬を積み重ねていけば所得税非課税になり,うまくすると国から給付金をもらえるようになるけど投資資産はたくさん持っているという状態に持っていくのが,完全なるFIREの出口,成功者らしい.

国税の問い合わせた人がいて,実際にはQUOカードは金券で課税対象になるらしいけど,それをきっちり申告している人がどれだけいるのだろうね.その意味ではQUOカード銘柄は人気になる模様.

バブルが終わった頃,先輩が「金利が5%の頃もあって,1億円の預金があれば毎年500万円の利息がもらえるので,贅沢しなければ十分暮らせる状態だった.1億円持っていればだけどな.」というオチも含めてそんな話をしていた.

随分前,松本人志が週刊プレイボーイの連載の中で「資産が10億円を超えると100万円くらいの買い物をしてもお金が減った気がしない.減った気がしないということはタダ同然」みたいなことを言っていたのを覚えてる.

この本では,支出を極限まで減らして投資に回し,10年とかのスパンで資産を倍以上に増やしてアーリーリタイヤというのが主旨かな.元はブログだったようだけど,ブックオフでたくさん売られていうたのでヒットした本だと思うし読みやすいけど,実質そんなに中身はないかな.だから手放すんだろうけど.

また,このひとはアベノミクスに乗ってうまく資産を増やせた人だし中長期投資前提で若者ターゲットなので,今更の後追いのジジイの私が追いつく気もしないけど,そう入っても成功者なので気に入った部分は自分の生活にも採用してみた.

・たばこを買わず、たばこ株を買え

・スポーツジムに行かず,普段からエレベータを使わず階段を利用

その後,色々と投資について気にしているけど,外国株は四半期に1回配当が出るところがあって,それをうまく組み合わせると毎月配当が数万円から数十万出るようになる.

数十万入っても税金を取られるのでそれはまだ負けなのだとか.

日本だと株主優待で食事券やQUOカードがもらえるので,それらの課税対象じゃない報酬を積み重ねていけば所得税非課税になり,うまくすると国から給付金をもらえるようになるけど投資資産はたくさん持っているという状態に持っていくのが,完全なるFIREの出口,成功者らしい.

国税の問い合わせた人がいて,実際にはQUOカードは金券で課税対象になるらしいけど,それをきっちり申告している人がどれだけいるのだろうね.その意味ではQUOカード銘柄は人気になる模様.

自分と家族の生前の整理と手続き 弁護士・税理士が教える最善の進め方Q&A大全 人生の最後に間違えない! 150問に本音で回答!

- ブロガー :

- ujpblog 2023/9/12 2:21

書評は10年ぶり.漫画すら読んでないのか.いや,読み始めたけど途中で止めてしまったもの多数.という事で今回は必要に迫られて手に取りました.東京駅近くのオアゾにある丸善で目立っていたので購入.

うちの場合,相続関係者としては母と叔父がいて,それぞれが不動産も含めて財産を持っているので,それらをどうして置くべきか,というのを知りたかったので読んだ.

時々マンガと,QA形式で150問.1問2,3ページと短く概要が書かれているので,全体感をつかむのに適してますね.150問中で自分に関係ない所は飛ばしたりできるし,関係ないと思っていたことも実は考慮しなければいけないとわかったし.

自分に関係しそうなところメモ

Q24 直ぐに売っていいもの行けないもの

→「短期譲渡所得」を考慮.

Q27 広い土地を持ってます.分筆しておくと相続が楽?

→200平方メートルいかに分筆すれば「小規模宅地等の特例」にる

固定資産税,都市計画税が大幅に軽減される.

土地の権利書を確認しないと...

うちの場合,相続関係者としては母と叔父がいて,それぞれが不動産も含めて財産を持っているので,それらをどうして置くべきか,というのを知りたかったので読んだ.

時々マンガと,QA形式で150問.1問2,3ページと短く概要が書かれているので,全体感をつかむのに適してますね.150問中で自分に関係ない所は飛ばしたりできるし,関係ないと思っていたことも実は考慮しなければいけないとわかったし.

自分に関係しそうなところメモ

Q24 直ぐに売っていいもの行けないもの

→「短期譲渡所得」を考慮.

Q27 広い土地を持ってます.分筆しておくと相続が楽?

→200平方メートルいかに分筆すれば「小規模宅地等の特例」にる

固定資産税,都市計画税が大幅に軽減される.

土地の権利書を確認しないと...

確定申告の期限も近づきラストスパートしている人も多いと思いますが,青色申告している個人事業主の場合,複式簿記が必要になりますが,そこで悩むのが減価償却の計算と経費の範囲.

会計システムやった事があれば判りますが,意外と完全なるルールってのがないのが会計.究極は「この人のルールで計算したらこうなりました」というのが会計ですが,そういう事で経費の範囲にコレという正解はありません.

何でもかんでも経費計上して良いわけではなくて,勘違いしていると過少申告という脱税に問われる場合もあります. おおっぴらに経費に乗せていいものと,微妙なもの,この「微妙なもの」を知りたいから,このような本が重宝しますね.

ただし,この本の著者の大村大次郎氏は,元国税調査官という肩書きがあるのですが,本の中にも書いてある通り税務署員も全て正しい知識であると限らないと言う事.元国税調査官もそうかもしれないね.

経費については仕事上の予算策定等の上程と同じで「説明できるか」というただ1つのルールに準ずるわけですね.

あ,3月15日が提出期限ですが,これを過ぎると無申告加算(15%〜20%)の対象になりますがこれはルールなので守らなければなりませんね.

会計システムやった事があれば判りますが,意外と完全なるルールってのがないのが会計.究極は「この人のルールで計算したらこうなりました」というのが会計ですが,そういう事で経費の範囲にコレという正解はありません.

何でもかんでも経費計上して良いわけではなくて,勘違いしていると過少申告という脱税に問われる場合もあります. おおっぴらに経費に乗せていいものと,微妙なもの,この「微妙なもの」を知りたいから,このような本が重宝しますね.

ただし,この本の著者の大村大次郎氏は,元国税調査官という肩書きがあるのですが,本の中にも書いてある通り税務署員も全て正しい知識であると限らないと言う事.元国税調査官もそうかもしれないね.

経費については仕事上の予算策定等の上程と同じで「説明できるか」というただ1つのルールに準ずるわけですね.

あ,3月15日が提出期限ですが,これを過ぎると無申告加算(15%〜20%)の対象になりますがこれはルールなので守らなければなりませんね.

買いそびれた第2巻を買いに本屋に入ったらもう第6巻が!

あっという間に月日が流れるなぁ.ここまで1冊も読んでない...

あっという間に月日が流れるなぁ.ここまで1冊も読んでない...

とうとう,ディアゴスティーニの週刊シリーズに手を出してしまった.

週刊 日本の城

http://deagostini.jp/nns/

そして,早速第2巻を買い損ねて,近くの本屋に無い! そして長い旅が始まるのか!?

週刊 日本の城

http://deagostini.jp/nns/

そして,早速第2巻を買い損ねて,近くの本屋に無い! そして長い旅が始まるのか!?

2000年に発行なので12年前だ.カミさんが買っていたのを,12年前に読んだこの本,改めて読んでみた.

リクルートに女性向けの転職雑誌「とらばーゆ」というのがあったのだが,その編集長だった松永真理が,ドコモに引き抜かれ,iモードというサービスの開発をする裏舞台がかかれている. 液晶画面に情報を出すメッセージサービスがWebサービスにまで発展したのだが,自画自賛になっているけれど,やはりサービス側からの追求が技術発展に貢献しているという事かな.

技術的にはパケット通信やcHTMLの採用と言う事が大きいけれど,一番の起爆剤が「ヒロスエ」のCM起用だった.やはり芸能人の影響が大きいなぁ.

リクルートに女性向けの転職雑誌「とらばーゆ」というのがあったのだが,その編集長だった松永真理が,ドコモに引き抜かれ,iモードというサービスの開発をする裏舞台がかかれている. 液晶画面に情報を出すメッセージサービスがWebサービスにまで発展したのだが,自画自賛になっているけれど,やはりサービス側からの追求が技術発展に貢献しているという事かな.

技術的にはパケット通信やcHTMLの採用と言う事が大きいけれど,一番の起爆剤が「ヒロスエ」のCM起用だった.やはり芸能人の影響が大きいなぁ.

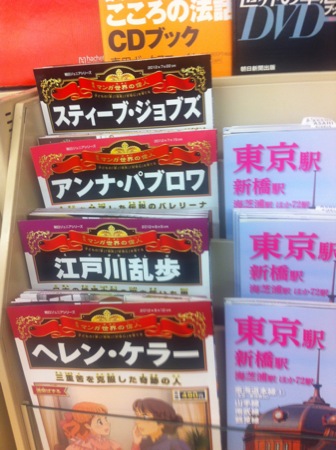

近所の本屋に行ったら,週刊シリーズコーナーで目を引くものがあった.

50号までラインナップが計画されていて,エジソンに始まり,レオナルド・ダ・ヴィンチ,コロンブス,アインシュタイン,織田信長等も有るけれど,

・マイケル・ジャクソン

・アイルトン・セナ

・スティーブ・ジョブス

などもある.変わった所では,安藤百福.5年程前に亡くなったけれどこれは納得か.

50号までラインナップが計画されていて,エジソンに始まり,レオナルド・ダ・ヴィンチ,コロンブス,アインシュタイン,織田信長等も有るけれど,

・マイケル・ジャクソン

・アイルトン・セナ

・スティーブ・ジョブス

などもある.変わった所では,安藤百福.5年程前に亡くなったけれどこれは納得か.

1969年〜1970年頃の藤子不二雄の漫画.

試験で0点とって母親に怒られ家出し,偶然出会った丸いモジャモジャした質感の宇宙人とロボットと一緒に星間旅行をする物語.

タイトルが「モジャ公」で団子みたいな丸い毛むくじゃらで口の中が四次元ポケットのようになっている「モジャラ」の事なのだけれど,主人公ではないし活躍もしない.

恐竜に食べられて血しぶき,自殺をショーとして金を稼ぐ「自殺フェスティバル」,壮大な嘘で構成されている地球最後の日,そもそも詐欺とか,女の子に目がないモジャラとか,藤子不二雄の絵としては珍しくダークな感じ.

この作品はアニメ化されていたそうで,藤子・F・不二雄が亡くなった頃に放送していた,そして藤子・F・不二雄のアニメ化された最も新しい作品なのだそうだ.

試験で0点とって母親に怒られ家出し,偶然出会った丸いモジャモジャした質感の宇宙人とロボットと一緒に星間旅行をする物語.

タイトルが「モジャ公」で団子みたいな丸い毛むくじゃらで口の中が四次元ポケットのようになっている「モジャラ」の事なのだけれど,主人公ではないし活躍もしない.

恐竜に食べられて血しぶき,自殺をショーとして金を稼ぐ「自殺フェスティバル」,壮大な嘘で構成されている地球最後の日,そもそも詐欺とか,女の子に目がないモジャラとか,藤子不二雄の絵としては珍しくダークな感じ.

この作品はアニメ化されていたそうで,藤子・F・不二雄が亡くなった頃に放送していた,そして藤子・F・不二雄のアニメ化された最も新しい作品なのだそうだ.

「常務島耕作」は2005年から2006年まで連載された漫画.島耕作シリーズと出会ったのは2001年頃で,喫煙ルームに置いてあった課長島耕作のデラックス版みたいなのを手に取ってからだ.

それから10年. 連載漫画を読まないのと,スペースの関係から文庫本化されて買い集めているので,読みまでにタイムラグがある.

週刊誌連載→単行本化→文庫本化.特に今回は前作の取締役島耕作の文庫本化からからも3〜4年経過している様な気がする.

取締役になった頃から中国の上海を拠点にしていたが,常務になってからは北京・上海だけでなく中国全体を担当することになる. このあたりにあると,リアル連動型漫画となっていて,中国でのビジネスの情報源として役立つ様な構成になっていて,作品の最後に情報の引用元まで記載されている.

この中で今読むと面白いなぁと思うのは,中国での反日暴動の事. インターネットを駆使して対して意見も無い国民を暴動に誘導していた所は,昨年のファイスブック革命的な流れ.ツールが変わっただけ.そして,その暴動の背景に国家が支援していたわけでもなく沈静化に動いていた事とかも書かれていて,やはり物事は多面的に見てゆかなければなぁと,そう思いました.

それから10年. 連載漫画を読まないのと,スペースの関係から文庫本化されて買い集めているので,読みまでにタイムラグがある.

週刊誌連載→単行本化→文庫本化.特に今回は前作の取締役島耕作の文庫本化からからも3〜4年経過している様な気がする.

取締役になった頃から中国の上海を拠点にしていたが,常務になってからは北京・上海だけでなく中国全体を担当することになる. このあたりにあると,リアル連動型漫画となっていて,中国でのビジネスの情報源として役立つ様な構成になっていて,作品の最後に情報の引用元まで記載されている.

この中で今読むと面白いなぁと思うのは,中国での反日暴動の事. インターネットを駆使して対して意見も無い国民を暴動に誘導していた所は,昨年のファイスブック革命的な流れ.ツールが変わっただけ.そして,その暴動の背景に国家が支援していたわけでもなく沈静化に動いていた事とかも書かれていて,やはり物事は多面的に見てゆかなければなぁと,そう思いました.

実家の本棚に眠ってた本だが,久々に読んでみた.

これは,彼が52歳の時に書いた本なのだが,芸能人というかビジネスマンとしての心得がいろいろと書いてある.ちょうど,今の自分が読んでいて参考になる人生の先輩の言葉という所かな.

このタイトルが気に入ったのか,現在の夜中にやっているコント番組がこのタイトルだ.

・もったいない,が足かせになる.途中で止めて1からやり直したほうがたいてい早い

これは,彼が52歳の時に書いた本なのだが,芸能人というかビジネスマンとしての心得がいろいろと書いてある.ちょうど,今の自分が読んでいて参考になる人生の先輩の言葉という所かな.

このタイトルが気に入ったのか,現在の夜中にやっているコント番組がこのタイトルだ.

・もったいない,が足かせになる.途中で止めて1からやり直したほうがたいてい早い

現在50代の著者が,先輩面して書いた本. 多分,著者的にも軽く書いたと思う.たぶん一晩くらいで.

40代が気になりそうな話題を挙げていて,具体的数値・根拠もなしに憶測と自分の周りの経験だけで断定している.

自分は,この本から学ぶことは無かったけれど逆に「なるほど!」って思える人もいるのかな...

1章 学び―忙しい40代こそ「学び」で差がつく

2章 仕事―40代の仕事ぶりがよかった人は上昇していく

3章 人間関係―楽しくないけどなんとなく、の関係をやめるとき

4章 お金と趣味―貯金だけに頼らない老後への準備

5章 健康―「老け込まない外見と健康」を保つ方法

6章 心の健康―40代からは誰もが「うつ」になりやすい

40代が気になりそうな話題を挙げていて,具体的数値・根拠もなしに憶測と自分の周りの経験だけで断定している.

自分は,この本から学ぶことは無かったけれど逆に「なるほど!」って思える人もいるのかな...

1章 学び―忙しい40代こそ「学び」で差がつく

2章 仕事―40代の仕事ぶりがよかった人は上昇していく

3章 人間関係―楽しくないけどなんとなく、の関係をやめるとき

4章 お金と趣味―貯金だけに頼らない老後への準備

5章 健康―「老け込まない外見と健康」を保つ方法

6章 心の健康―40代からは誰もが「うつ」になりやすい

ドイツ人のマルクスの書いた資本主義的生産様式等の書かれた本.

まんがは,途中でおわっちゃうんだけど,読んでいると蟹工船を思い出した...1867年に初版が発表されたこの資本論,まさにそれに書かれている通りの現状じゃないか.想定通りともいえますな.

この本は様々な意味で重たそうなので活字じゃなくて漫画で全部読みたいね.

まんがは,途中でおわっちゃうんだけど,読んでいると蟹工船を思い出した...1867年に初版が発表されたこの資本論,まさにそれに書かれている通りの現状じゃないか.想定通りともいえますな.

この本は様々な意味で重たそうなので活字じゃなくて漫画で全部読みたいね.

フョードル・ドストエフスキーの代表作でロシア文学.

選民主義を主張する主人公が金貸しばーさん等を殺し,豪腕検事に追いつめられて自白,自首して心を取り戻そうとする感じ.心境の変化の為には全てを投げうってでも愛に生きる人たちとの出会い等から,思考が変化して行く様です.

先のレ・ミゼラブルではパンを盗んで19年(5年+脱走4回分)の投獄でしたが,今回は二人殺して自首して精神疾患も絡んで,8年の刑になっています.同じ時代背景でも国が違えば,そんなもんか.

タイトルからすると重そうな感じだけど,漫画であらすじを読む限りは,火曜サスペンスな感じでした. 登場人物の名前さえ覚えられれば,原作も普通に楽しめるかもね.

選民主義を主張する主人公が金貸しばーさん等を殺し,豪腕検事に追いつめられて自白,自首して心を取り戻そうとする感じ.心境の変化の為には全てを投げうってでも愛に生きる人たちとの出会い等から,思考が変化して行く様です.

先のレ・ミゼラブルではパンを盗んで19年(5年+脱走4回分)の投獄でしたが,今回は二人殺して自首して精神疾患も絡んで,8年の刑になっています.同じ時代背景でも国が違えば,そんなもんか.

タイトルからすると重そうな感じだけど,漫画であらすじを読む限りは,火曜サスペンスな感じでした. 登場人物の名前さえ覚えられれば,原作も普通に楽しめるかもね.

ヴィクトル・ユーゴー作のフランス文学. そんな事よりも「ジャン・バルジャン」という名前と世話になった教会から銀の食器を盗んで見つかって改心した・・・という部分は,数十年前のアニメで観ていて覚えているんだけど,大河小説だったというのを初めて知りました.

200ページにならない短い漫画なので,あらすじを飛躍で吸収しているのですが,この本を読み終わった後にwikipediaで人物像を補填すれば,省略や飛躍部分をかなり理解できるんじゃないでしょうか.

ジャン・バルジャンは,最後まで改心をした考えを貫いた所が,感動的でした.

しかしまぁ,この作品が描かれた150年程前の事とはいえ,犯罪者が市長にまで上り詰められるというあたり,現在の社会では考え辛いですが,こういう復活劇が許されても良いのではないかと,思うんですよね.いわゆる再チャレンジですか.

200ページにならない短い漫画なので,あらすじを飛躍で吸収しているのですが,この本を読み終わった後にwikipediaで人物像を補填すれば,省略や飛躍部分をかなり理解できるんじゃないでしょうか.

ジャン・バルジャンは,最後まで改心をした考えを貫いた所が,感動的でした.

しかしまぁ,この作品が描かれた150年程前の事とはいえ,犯罪者が市長にまで上り詰められるというあたり,現在の社会では考え辛いですが,こういう復活劇が許されても良いのではないかと,思うんですよね.いわゆる再チャレンジですか.

「文書を書く」というのは書けば書く程難しいなぁと思うのですが,ある程度のテクニックを用いて構成する事によって,判りやすい文章となる事を事例を挙げながら説明がされている本です.

作者は情報処理試験でも論述試験の評価をしているとの事ですが「読み手に理解させる配慮が足りないケース」がほとんどなのだそうです. 何を伝えたいかが判らない文書が多いという事ですね.日本語では主語が無くても成り立つという特徴の,悪影響部分でしょうか.

この本では文書を読んでもらうターゲットとして顧客,上司,部下等を想定し,忙しい人への認知,命令,説得等のシーンを取り上げて構造化や起承転結等について説明してあり,最後には相手軸と目的軸をでフレームワークを定義し,チェックポイントを用いて評価する点の整理がされています.

要件定義等,文章を成果物とする場合に限らず日々気をつけて文章を書く訓練の積み重ねが必要ですね. 頭では判っていても,いざという時に実践できませんからねぇ.

作者は情報処理試験でも論述試験の評価をしているとの事ですが「読み手に理解させる配慮が足りないケース」がほとんどなのだそうです. 何を伝えたいかが判らない文書が多いという事ですね.日本語では主語が無くても成り立つという特徴の,悪影響部分でしょうか.

この本では文書を読んでもらうターゲットとして顧客,上司,部下等を想定し,忙しい人への認知,命令,説得等のシーンを取り上げて構造化や起承転結等について説明してあり,最後には相手軸と目的軸をでフレームワークを定義し,チェックポイントを用いて評価する点の整理がされています.

要件定義等,文章を成果物とする場合に限らず日々気をつけて文章を書く訓練の積み重ねが必要ですね. 頭では判っていても,いざという時に実践できませんからねぇ.

これは文庫本を2000年頃に揃えたのですが,1〜2年に一度読み直す本で,毎回新しい発見が有ると感心しています.

基本的には知識の無い正直者が損をしてしまうという視点で,金融の仕組みを取り扱っている漫画です.

この漫画が書かれた頃はバブル崩壊期ですが,時代背景的な所で今の世の中と似ているなぁとう感じがしてます.

先日介護保険が「使えない」〜10年目の検証〜というNHKスペシャルが放送されていたのですが,この中の一部にも介護保険制度が利用できる事を知らない人たちが多いという問題が取り上げられていました.

単に知らないだけではなく,認知症もあって受け入れられない等ということもありますが,自ら宣言しなければ助けてもらえる方法も判らないという社会ですね.

閉塞感漂うこの時代に,自らを防衛するにはお金と知識なのだろうか.

基本的には知識の無い正直者が損をしてしまうという視点で,金融の仕組みを取り扱っている漫画です.

この漫画が書かれた頃はバブル崩壊期ですが,時代背景的な所で今の世の中と似ているなぁとう感じがしてます.

先日介護保険が「使えない」〜10年目の検証〜というNHKスペシャルが放送されていたのですが,この中の一部にも介護保険制度が利用できる事を知らない人たちが多いという問題が取り上げられていました.

単に知らないだけではなく,認知症もあって受け入れられない等ということもありますが,自ら宣言しなければ助けてもらえる方法も判らないという社会ですね.

閉塞感漂うこの時代に,自らを防衛するにはお金と知識なのだろうか.

ファイル交換を行うソフトウェアとして存在するWinnyですが,これを取り巻く環境で問題が幾つか発生しています.

1.Winny利用者の逮捕

2.Winny作者の逮捕

3.数々の情報漏洩事件

これらの事象と,技術的な仕組み等について一通り書かれています.

ファイル交換の仕組みは,原始的なFTPのクライアント/サーバ型からP2P(Peer to Peer)型にシフトし,最初のブームを起こしたNapsterからWinMX,そしてWinny以降のShareについてまで歴史が紹介されています。

Winnyは,人気の多いファイルのダウンロードが加速される仕組みがあり,それが原因で一度放出されたファイルが消しにくいというのは,何かで読んで知っていましたが,アップロードフォルダの特性については知りませんでした.

Winnyはインストールすると,ダウンロードフォルダが作成され,そこにファイルがダウンロードされます. アップロードフォルダはデフォルトでは作られませんが,Winnyを経由して侵入して来た悪意のあるプログラムの振る舞いとして,アップロードフォルダを作成してそこにローカルのパソコンにあるファイル(xlsやdoc等やJPEG等)をアップロードフォルダに複写するそうなのです.

その複写する際にユーザID等を使ってアーカイブファイルを作成するので,本名(漢字等)でアカウントを作成してる様はファイル名から漏洩元が特定されたりするようです.

あと興味深かったのは「ダウンロードは違法か?」という部分です. 先のWinny利用者の場合,著作物をアップロードしていた事で「著作権侵害 公衆送信可能権の侵害」で逮捕されたり,Winnyの作者は著作権法違反幇助(ほうじょ)で逮捕されています.

ダウンロードについては2006年2月1日に経済産業省が配布した「電子商取引に関する準則改訂について」という文書の中に「ユーザーのダウンロード行為」を「私的複製権に相当する限り,著作権または著作隣接権の侵害とならない」としているそうです. つまりダウンロードは違法ではないという見解ですね.

ただし,つい先日,次の様なニュースもありました.

私的複製コンテンツのダウンロードも違法--改正法案が国会へ提出

この案では「違法と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする」とされるそうです.

この「知りながら」の部分は,本人が否定してもよっぽどじゃないと論破できないですから,言い逃れはできませんね.

今の国会で審議され,成立後,2010年1月までに施行の予定だそうです. 来年以降はダウンロードも違法になると考えれば良い様です.

1.Winny利用者の逮捕

2.Winny作者の逮捕

3.数々の情報漏洩事件

これらの事象と,技術的な仕組み等について一通り書かれています.

ファイル交換の仕組みは,原始的なFTPのクライアント/サーバ型からP2P(Peer to Peer)型にシフトし,最初のブームを起こしたNapsterからWinMX,そしてWinny以降のShareについてまで歴史が紹介されています。

Winnyは,人気の多いファイルのダウンロードが加速される仕組みがあり,それが原因で一度放出されたファイルが消しにくいというのは,何かで読んで知っていましたが,アップロードフォルダの特性については知りませんでした.

Winnyはインストールすると,ダウンロードフォルダが作成され,そこにファイルがダウンロードされます. アップロードフォルダはデフォルトでは作られませんが,Winnyを経由して侵入して来た悪意のあるプログラムの振る舞いとして,アップロードフォルダを作成してそこにローカルのパソコンにあるファイル(xlsやdoc等やJPEG等)をアップロードフォルダに複写するそうなのです.

その複写する際にユーザID等を使ってアーカイブファイルを作成するので,本名(漢字等)でアカウントを作成してる様はファイル名から漏洩元が特定されたりするようです.

あと興味深かったのは「ダウンロードは違法か?」という部分です. 先のWinny利用者の場合,著作物をアップロードしていた事で「著作権侵害 公衆送信可能権の侵害」で逮捕されたり,Winnyの作者は著作権法違反幇助(ほうじょ)で逮捕されています.

ダウンロードについては2006年2月1日に経済産業省が配布した「電子商取引に関する準則改訂について」という文書の中に「ユーザーのダウンロード行為」を「私的複製権に相当する限り,著作権または著作隣接権の侵害とならない」としているそうです. つまりダウンロードは違法ではないという見解ですね.

ただし,つい先日,次の様なニュースもありました.

私的複製コンテンツのダウンロードも違法--改正法案が国会へ提出

この案では「違法と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする」とされるそうです.

この「知りながら」の部分は,本人が否定してもよっぽどじゃないと論破できないですから,言い逃れはできませんね.

今の国会で審議され,成立後,2010年1月までに施行の予定だそうです. 来年以降はダウンロードも違法になると考えれば良い様です.

忙しいと自負する著者が,自分なりの工夫と取り組みについて書いている本.

1.相手の時間を奪わない様に考える

2.次のアポイントを決める. 早く決める.

3.待ち合わせは余裕を持って.相手が遅れたら貸しが作れる.

というような事が書いてありました. あと,これは楽天の三木谷氏も同様の事を言ってましたが,「どうせ内容の2〜3割しか理解できてない」という事を前提に,本を読む際も

1.熟読不要

2.情報を汲み取る

という事で,この本も軽く読みました. 情報はやっぱり回転率だな.

1.相手の時間を奪わない様に考える

2.次のアポイントを決める. 早く決める.

3.待ち合わせは余裕を持って.相手が遅れたら貸しが作れる.

というような事が書いてありました. あと,これは楽天の三木谷氏も同様の事を言ってましたが,「どうせ内容の2〜3割しか理解できてない」という事を前提に,本を読む際も

1.熟読不要

2.情報を汲み取る

という事で,この本も軽く読みました. 情報はやっぱり回転率だな.

2003年の本なのでちょっと古い.

労働者を分けると産業革命時代を引っ張ったブルーカラー,それらを管理する労働者としてのホワイトカラーと分けられますが,ホワイトカラーからの派生としてゴールドカラーという概念を提唱している本からの引用をもって,コンサルタントを示してました.

ゴールドカラーでは,創造的,自立的,自由度,柔軟性に関してホワイトカラーと異なっているそうで,ルーチンワークではない事務職,クリエイター的なものと表現されています.

知識社会で必要な人物像としてもリーダー,プロデューサ,アントレプレナ,インキュベータ,そしてクリエイターというキーワードで表現されています.

さて,自分はどれなのでしょうか?

そして,コンサルタントに求められる資質として,次の6つがあげられていました.

1.経営センス

2.グローバル経験

3.企業家精神

4.顧客志向

5.対人コミュニケーション能力

6.精神的・肉体的タフネス

求められる全てを持っていると一番なのでしょうが,グローバル経験なんて,なかなか簡単に得られるものではないです.

世の中にいるエリート,成功者の中には大企業に就職して海外留学してMBA取得後,独立(転職)という道を進んでいるを多くみましたし,この本の筆者もその道を進んでいたようです.

自分に当てはめるといまさらもうそれは無理なので,「顧客志向」と「対人コミュニケーション能力」を高めていくと言うところでしょうか. 昔から言われていますが,なかなかできないです.

知的労働者として,これまでは現場で培った「知恵」で生きてきましたが「知識」も重要だなと,改めて気づかされた所もあるので,もうちょっと裏付けを得るために勉強しないといけないなと思いました...続かないんだけど.

労働者を分けると産業革命時代を引っ張ったブルーカラー,それらを管理する労働者としてのホワイトカラーと分けられますが,ホワイトカラーからの派生としてゴールドカラーという概念を提唱している本からの引用をもって,コンサルタントを示してました.

ゴールドカラーでは,創造的,自立的,自由度,柔軟性に関してホワイトカラーと異なっているそうで,ルーチンワークではない事務職,クリエイター的なものと表現されています.

知識社会で必要な人物像としてもリーダー,プロデューサ,アントレプレナ,インキュベータ,そしてクリエイターというキーワードで表現されています.

さて,自分はどれなのでしょうか?

そして,コンサルタントに求められる資質として,次の6つがあげられていました.

1.経営センス

2.グローバル経験

3.企業家精神

4.顧客志向

5.対人コミュニケーション能力

6.精神的・肉体的タフネス

求められる全てを持っていると一番なのでしょうが,グローバル経験なんて,なかなか簡単に得られるものではないです.

世の中にいるエリート,成功者の中には大企業に就職して海外留学してMBA取得後,独立(転職)という道を進んでいるを多くみましたし,この本の筆者もその道を進んでいたようです.

自分に当てはめるといまさらもうそれは無理なので,「顧客志向」と「対人コミュニケーション能力」を高めていくと言うところでしょうか. 昔から言われていますが,なかなかできないです.

知的労働者として,これまでは現場で培った「知恵」で生きてきましたが「知識」も重要だなと,改めて気づかされた所もあるので,もうちょっと裏付けを得るために勉強しないといけないなと思いました...続かないんだけど.

書評というか,インターネット状で読める論文ですす.

伽藍とバザール(The Cathedral and the Bazaar)

http://cruel.org/freeware/cathedral.html

存在は知っていましたが,今回初めて読んでみました.

ソフトウェア開発に関する論文で,著者自身がオープンソースのソフトウェアの開発者で,この論文を元に当時のNetscape Communications社がNetscape Naviatorのオープンソース化を決めた切っ掛けを作ったものと言われています.

伽藍(がらん)とは,「僧が集まり住んで、仏道を修行する、清浄閑静な場所。」の意味ですが,この論文の中では「これまでの開発手法」として挙げられています. 限られた者だけで開発が行われ,完成するまでは公開されないという意味です.

対してバザールとは,複数の者で開発される手法とされており,この論文ではLinuxのとった開発手法をその成功例として記してあります. 一言で言うと「早めのリリース。しょっちゅうリリース」となります.

翻訳文書に出てくる,教訓的な部分だけ,ピックアップしてみました. 振り返ると,納得する部分が多いなぁと,思います...

1. よいソフトはすべて、開発者の個人的な悩み解決から始まる。

2. 何を書けばいいかわかってるのがよいプログラマ。なにを書き直せば(そして使い回せば)いいかわかってるのが、すごいプログラマ。

3. 捨てることをあらかじめ予定しておけ。どうせいやでも捨てることになるんだから

4. まともな行動をとってれば、おもしろい問題のほうからこっちを見つけだしてくれる。

5. あるソフトに興味をなくしたら、最後の仕事としてそれを有能な後継者に引き渡すこと。

6. ユーザを共同開発者として扱うのは、コードの高速改良と効率よいデバッグのいちばん楽ちんな方法。

7. はやめのリリース、ひんぱんなリリース。そして顧客の話をきくこと

8. ベータテスタと共同開発者の基盤さえ十分大きければ、ほとんどすべての問題はすぐに見つけだされて、その直し方もだれかにはすぐわかるはず。

9. 賢いデータ構造と間抜けなコードのほうが、その逆よりずっとまし。

10. ベータテスタをすごく大事な資源であるかのように扱えば、向こうも実際に大事な資源となることで報いてくれる。

11. いいアイデアを思いつく次善の策は、ユーザからのいいアイデアを認識することである。時にはどっちが次善かわからなかったりする。

12. 自分の問題のとらえかたがそもそも間違っていたと認識することで、もっとも衝撃的で革新的な解決策が生まれることはよくある。

13. 「完成」(デザイン上の)とは、付け加えるものが何もなくなったときではなく、むしろなにも取り去るものがなくなったとき。

14. ツールはすべて期待通りの役にたたなきゃダメだが、すごいツールはまったく予想もしなかったような役にもたってしまう。

15. ゲートウェイソフトを書くときはいかなる場合でも、データストリームへの干渉は最低限におさえるように必死で努力すること。そして受け手がわがどうしてもと言わない限り、絶対に情報を捨てないこと!

16. 自分の言語がチューリング的完成からほど遠い場合には、構文上の甘さを許すといろいろ楽になるかもね。

17. セキュリティシステムのセキュリティは、そこで使われてる秘密の安全性にかかっている。見かけだけの秘密は要注意。

18. おもしろい問題を解決するには、まず自分にとっておもしろい問題を見つけることから始めよう。

19. 開発コーディネーターが、最低でもインターネットくらい使えるメディアを持っていて、圧力なしに先導するやりかたを知っている場合には、頭数は一つよりは多いほうが絶対にいい。

伽藍とバザール(The Cathedral and the Bazaar)

http://cruel.org/freeware/cathedral.html

存在は知っていましたが,今回初めて読んでみました.

ソフトウェア開発に関する論文で,著者自身がオープンソースのソフトウェアの開発者で,この論文を元に当時のNetscape Communications社がNetscape Naviatorのオープンソース化を決めた切っ掛けを作ったものと言われています.

伽藍(がらん)とは,「僧が集まり住んで、仏道を修行する、清浄閑静な場所。」の意味ですが,この論文の中では「これまでの開発手法」として挙げられています. 限られた者だけで開発が行われ,完成するまでは公開されないという意味です.

対してバザールとは,複数の者で開発される手法とされており,この論文ではLinuxのとった開発手法をその成功例として記してあります. 一言で言うと「早めのリリース。しょっちゅうリリース」となります.

翻訳文書に出てくる,教訓的な部分だけ,ピックアップしてみました. 振り返ると,納得する部分が多いなぁと,思います...

1. よいソフトはすべて、開発者の個人的な悩み解決から始まる。

2. 何を書けばいいかわかってるのがよいプログラマ。なにを書き直せば(そして使い回せば)いいかわかってるのが、すごいプログラマ。

3. 捨てることをあらかじめ予定しておけ。どうせいやでも捨てることになるんだから

4. まともな行動をとってれば、おもしろい問題のほうからこっちを見つけだしてくれる。

5. あるソフトに興味をなくしたら、最後の仕事としてそれを有能な後継者に引き渡すこと。

6. ユーザを共同開発者として扱うのは、コードの高速改良と効率よいデバッグのいちばん楽ちんな方法。

7. はやめのリリース、ひんぱんなリリース。そして顧客の話をきくこと

8. ベータテスタと共同開発者の基盤さえ十分大きければ、ほとんどすべての問題はすぐに見つけだされて、その直し方もだれかにはすぐわかるはず。

9. 賢いデータ構造と間抜けなコードのほうが、その逆よりずっとまし。

10. ベータテスタをすごく大事な資源であるかのように扱えば、向こうも実際に大事な資源となることで報いてくれる。

11. いいアイデアを思いつく次善の策は、ユーザからのいいアイデアを認識することである。時にはどっちが次善かわからなかったりする。

12. 自分の問題のとらえかたがそもそも間違っていたと認識することで、もっとも衝撃的で革新的な解決策が生まれることはよくある。

13. 「完成」(デザイン上の)とは、付け加えるものが何もなくなったときではなく、むしろなにも取り去るものがなくなったとき。

14. ツールはすべて期待通りの役にたたなきゃダメだが、すごいツールはまったく予想もしなかったような役にもたってしまう。

15. ゲートウェイソフトを書くときはいかなる場合でも、データストリームへの干渉は最低限におさえるように必死で努力すること。そして受け手がわがどうしてもと言わない限り、絶対に情報を捨てないこと!

16. 自分の言語がチューリング的完成からほど遠い場合には、構文上の甘さを許すといろいろ楽になるかもね。

17. セキュリティシステムのセキュリティは、そこで使われてる秘密の安全性にかかっている。見かけだけの秘密は要注意。

18. おもしろい問題を解決するには、まず自分にとっておもしろい問題を見つけることから始めよう。

19. 開発コーディネーターが、最低でもインターネットくらい使えるメディアを持っていて、圧力なしに先導するやりかたを知っている場合には、頭数は一つよりは多いほうが絶対にいい。

会計から見た時の例として面白く書かれていた「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?」と,その続編「食い逃げされてもバイトは雇うな」の両方を読んだのですが,上巻は面白くありませんでした.

しかし,今回は,また面白く書かれていて,会計が全てを語っている訳でもなく,人の判断を迷わす数字があるという事が書かれています.

表現の仕方,意図的な部分,裏側,そういうものを考えながら見ると良いという事が書かれてました.

しかし,今回は,また面白く書かれていて,会計が全てを語っている訳でもなく,人の判断を迷わす数字があるという事が書かれています.

表現の仕方,意図的な部分,裏側,そういうものを考えながら見ると良いという事が書かれてました.

文庫本になっている原作の漫画を読みました.

ドラマとは異なる所も多いですが,大筋ドラマででてくるエピソードはちりばめられています. これが1970年の漫画なのか・・・

漫画は上下巻にまとめられていているのですが,それぞれが第1部,第2部となっています.

2部ではまた色々な登場人物が出てくるのですが,テレビでも出てくるのでしょうか. 展開が速いのでだいぶ異なってくるのでしょうが.

作者のジョージ秋山の漫画は初めて読んだのですが,絵は綺麗な方ではなくエロシーンもエロい絵じゃないのが特徴?ですが,カット割というかズームアップ,効果音,全面真っ黒な見開きページ,色々な描写がこれまで体験した事の無いものですね. 映画の様な.

衝撃のエンディングもドラマで再現されるのか分かりませんが,ドラマでも後半に入って行くので,これは楽しみです.

ドラマとは異なる所も多いですが,大筋ドラマででてくるエピソードはちりばめられています. これが1970年の漫画なのか・・・

漫画は上下巻にまとめられていているのですが,それぞれが第1部,第2部となっています.

2部ではまた色々な登場人物が出てくるのですが,テレビでも出てくるのでしょうか. 展開が速いのでだいぶ異なってくるのでしょうが.

作者のジョージ秋山の漫画は初めて読んだのですが,絵は綺麗な方ではなくエロシーンもエロい絵じゃないのが特徴?ですが,カット割というかズームアップ,効果音,全面真っ黒な見開きページ,色々な描写がこれまで体験した事の無いものですね. 映画の様な.

衝撃のエンディングもドラマで再現されるのか分かりませんが,ドラマでも後半に入って行くので,これは楽しみです.

一度,この人の本を読んだ事があるなぁ.

手書きの良さを綴った本.

全ての文書&メモをPC化を試みたが,結局メモに戻ってきた筆者の体験談.

沈思黙考(ちんしもっこう:思いに沈み、黙って深く考える),手を動かしながら考える事で脳トレ,脳が覚える. 気持ちが伝わる,理解しやすくする為の図解発想,理解できればアイディアに変わるみたいな所か.

やはり,いつでもどこでもメモができる環境を構築する事が大事となっていて,ジョッターが紹介されていました.

ジョッターは義父が使っていたWAKOのものを使っていますが,なかなか気持ちいいです.

漢字を思い出せない時はカタカナで書く,あたりのアイディアはありがちですが,画数が多い漢字は後から画数を減らしてスピードアップし,後から書き足せば良いとありました.

今現在の課題は,文書構成能力と,整理能力かなぁ.数ある議題等の中で,情報の選択と要約を単文にまとめてメモするという所が,難しい.

手書きの良さを綴った本.

全ての文書&メモをPC化を試みたが,結局メモに戻ってきた筆者の体験談.

沈思黙考(ちんしもっこう:思いに沈み、黙って深く考える),手を動かしながら考える事で脳トレ,脳が覚える. 気持ちが伝わる,理解しやすくする為の図解発想,理解できればアイディアに変わるみたいな所か.

やはり,いつでもどこでもメモができる環境を構築する事が大事となっていて,ジョッターが紹介されていました.

ジョッターは義父が使っていたWAKOのものを使っていますが,なかなか気持ちいいです.

漢字を思い出せない時はカタカナで書く,あたりのアイディアはありがちですが,画数が多い漢字は後から画数を減らしてスピードアップし,後から書き足せば良いとありました.

今現在の課題は,文書構成能力と,整理能力かなぁ.数ある議題等の中で,情報の選択と要約を単文にまとめてメモするという所が,難しい.

ここ最近立て続けに読んでいる手帳系第3弾.

読みながらメモした点は,次の通り.

・人間は忘れる動物である.

・いつでもメモを取れる様に.

・会議メモは読み返す

・メモを読み返す為の,机を用意する.

・変化する自分の心理を見続ける自分の為のメモ.

・伝言メモは,相手の雰囲気(急いでる怒ってる等)が分かる様にコメントを添えると効果的

やっぱり読み返すというのが大事だな.書きっぱなしの事が多いので.

読みながらメモした点は,次の通り.

・人間は忘れる動物である.

・いつでもメモを取れる様に.

・会議メモは読み返す

・メモを読み返す為の,机を用意する.

・変化する自分の心理を見続ける自分の為のメモ.

・伝言メモは,相手の雰囲気(急いでる怒ってる等)が分かる様にコメントを添えると効果的

やっぱり読み返すというのが大事だな.書きっぱなしの事が多いので.

引き続き手帳のノウハウ本.

15年程前のシステム手帳ブーム時代に「究極の手帳術」というヒット作と同じ著者の書いたものだそうで.

「TF式」という手法を考案しているのですが,ポストイットを使うもので,今時のGTD的なものですね.

メモを取る際に早く記入する為に記号化してするとか,誰にも見せる訳じゃないのでとりあえず書くみたいな感じでした.

他には,

・マンスリープラン. 1ヶ月予定を書き出しておく.

・プランニングメモ 夢を書く.

みたいな事で自己実現を行うという事が書かれていました. 確かに目標を書き出してそれを眺めているだけでも結果が違ってくると言いますし,やってみようかな.

あとは,「書いた事を何度も読み直す」事が大事だと書いてありました. 振り返ると,読み直さない事も多いなぁ. 書いて忘れるタイプなので,よけいに...

読み返しても意味が分からない場合も多々ありますが,メモを取る際に「どういう状態になれば良いか」を考えて書く癖を付けると,良いそうです.

15年程前のシステム手帳ブーム時代に「究極の手帳術」というヒット作と同じ著者の書いたものだそうで.

「TF式」という手法を考案しているのですが,ポストイットを使うもので,今時のGTD的なものですね.

メモを取る際に早く記入する為に記号化してするとか,誰にも見せる訳じゃないのでとりあえず書くみたいな感じでした.

他には,

・マンスリープラン. 1ヶ月予定を書き出しておく.

・プランニングメモ 夢を書く.

みたいな事で自己実現を行うという事が書かれていました. 確かに目標を書き出してそれを眺めているだけでも結果が違ってくると言いますし,やってみようかな.

あとは,「書いた事を何度も読み直す」事が大事だと書いてありました. 振り返ると,読み直さない事も多いなぁ. 書いて忘れるタイプなので,よけいに...

読み返しても意味が分からない場合も多々ありますが,メモを取る際に「どういう状態になれば良いか」を考えて書く癖を付けると,良いそうです.

最近A5サイズの手帳も買ったので,なにか利用ノウハウがあればと読んでみたのですが...

・システム手帳のリング部分が邪魔だから改善方法.

・手作りリフィールで般若心教の作り方.

・システム手帳がメインアイテムででる映画の紹介.

といったような内容で,非常に残念でした.

・システム手帳のリング部分が邪魔だから改善方法.

・手作りリフィールで般若心教の作り方.

・システム手帳がメインアイテムででる映画の紹介.

といったような内容で,非常に残念でした.

ITコーディネータの人と仕事をする機会があったので,どういう資格かを簡単にする為に読んでみました.

ITコーディネータは以下の2つによって認定されます.

1.ITコーディネータ試験(2.1万円)

2.ケース研修(52.5万円)

どちらを先にクリアしても良いそうですが,試験に合格してからがおすすめだそうです. もろもろ含めて70万円という予算感だそうです.

また,資格を維持する為に,マルチエントリーポイントという研修や業務経験によってポイントを重ね,それによって資格の維持を行う制度を持っているという事です.

この本は2004年発行でしたが,現在は制度は現在はポイント制度は改訂されていて,「ITコーディネータ資格更新条件」として運用されている様です.

ITコーディネータ資格更新条件

https://wws.itc.or.jp/point/dlfiles/itc_g_V11_061002.pdf

一度合格して終わりではなく,いつまでも旬な状態を保てるというのが,ベンダー資格とIPAの情報処理技術者試験との違いでしょうか.

ITコーディネータは以下の2つによって認定されます.

1.ITコーディネータ試験(2.1万円)

2.ケース研修(52.5万円)

どちらを先にクリアしても良いそうですが,試験に合格してからがおすすめだそうです. もろもろ含めて70万円という予算感だそうです.

また,資格を維持する為に,マルチエントリーポイントという研修や業務経験によってポイントを重ね,それによって資格の維持を行う制度を持っているという事です.

この本は2004年発行でしたが,現在は制度は現在はポイント制度は改訂されていて,「ITコーディネータ資格更新条件」として運用されている様です.

ITコーディネータ資格更新条件

https://wws.itc.or.jp/point/dlfiles/itc_g_V11_061002.pdf

一度合格して終わりではなく,いつまでも旬な状態を保てるというのが,ベンダー資格とIPAの情報処理技術者試験との違いでしょうか.

某社社長に勧められて,いただいた本.

会社は誰の為にあるのか? という議論で,よく「会社は株主のため」なんて言われたりしていて,違和感を覚えてました.

たしかに商法上等ではそうなのでしょうが,この本が明確に定義している経営の目的は次の5つの順番.

1 社員とその家族を幸せにする

2 外注先・下請企業の社員を幸せにする

3 顧客を幸せにする

4 地域社会を幸せに、活性化させる

5 株主を幸せにする

株主は一番下にあります.

社会を取り巻く環境では,ワーキングプアー,名ばかり管理職とか下請法で保護されるような過剰なコストダウン要求,内容期限偽装・事故米,メラミン等の問題食品,内部告発等が話題になっていますが,この5つの目的を達成していればあり得ない問題ばかりです.

この本で取り上げられているのは,これらを達成している会社.50年も前から毎年障害者を採用している中小企業,50年も連続で増収増益を達成している会社等が取り上げられているのですが,そこに派手なサクセスストーリーは無くて,地味に努力を重ねている姿がこの本で伝えられています.

以前,嫁さんから「あんた,それはOne Teamじゃないね」と言われた事があります.その言葉を借りるとこの本で紹介されている会社は「One Team」です. 意思の方向を1つにまとめるられている会社,あるいは組織で一丸となって突き進んでいれば,プロジェクトも経営も成功したも同然.

ここで取り上げられている会社の従業員は「たすけあい」とか人間愛をベースに動いているんだなという事が良くわかりますが,大事なのはそう言う理想的な会社でも経営がちゃんと成り立っているという事です.

これは以前読んだ本「千年働いてきました」の中であった,「必要な会社は周りから支えら得る」という所につきるのだろうなと.

会社は誰の為にあるのか? という議論で,よく「会社は株主のため」なんて言われたりしていて,違和感を覚えてました.

たしかに商法上等ではそうなのでしょうが,この本が明確に定義している経営の目的は次の5つの順番.

1 社員とその家族を幸せにする

2 外注先・下請企業の社員を幸せにする

3 顧客を幸せにする

4 地域社会を幸せに、活性化させる

5 株主を幸せにする

株主は一番下にあります.

社会を取り巻く環境では,ワーキングプアー,名ばかり管理職とか下請法で保護されるような過剰なコストダウン要求,内容期限偽装・事故米,メラミン等の問題食品,内部告発等が話題になっていますが,この5つの目的を達成していればあり得ない問題ばかりです.

この本で取り上げられているのは,これらを達成している会社.50年も前から毎年障害者を採用している中小企業,50年も連続で増収増益を達成している会社等が取り上げられているのですが,そこに派手なサクセスストーリーは無くて,地味に努力を重ねている姿がこの本で伝えられています.

以前,嫁さんから「あんた,それはOne Teamじゃないね」と言われた事があります.その言葉を借りるとこの本で紹介されている会社は「One Team」です. 意思の方向を1つにまとめるられている会社,あるいは組織で一丸となって突き進んでいれば,プロジェクトも経営も成功したも同然.

ここで取り上げられている会社の従業員は「たすけあい」とか人間愛をベースに動いているんだなという事が良くわかりますが,大事なのはそう言う理想的な会社でも経営がちゃんと成り立っているという事です.

これは以前読んだ本「千年働いてきました」の中であった,「必要な会社は周りから支えら得る」という所につきるのだろうなと.

伝説的な経営者,カリスマとして取り上げられるスティーブ・ジョブズが,Appleの誕生から「あんな人になってしまった」エピソードをピックアップしてまとめた本でした.

今でこそiTunesでは色々な音楽レーベルの楽曲(日本ではソニー以外)が簡単に買えますが,これも交渉で手に入れているし,Appleを奪い返した時,ディズニー,ビートルズ,そしてマイクロソフトとの交渉でも,いつも優位な立場に立って交渉をする.

その手法が書かれているのですが,基本的には,

1.相手の弱点を突く

2.契約を無視する

3.思い通りになるまで交渉する

4.人の手柄は奪い取る

5.自分に不要な人間は徹底的に排除

そんな感じ? なんだか読んでいると人間としてこのスティーブ・ジョブスはどうなのよって感じで人間性は悪いようですが,「自分も思い通りにする・そこ(Goal)に突き進む」という信念の強さが,数々の交渉を成立させてきた原動力のようです.

上場企業の某社で,経営陣が出席する会議に参加したとき,その取締役が部下の部長に難問をぶつけて「1ヶ月でやってくれるか」という質問をしたシーンに遭遇しました.

現場を知っているその部長は現実論から持っているヒト・モノ・カネと時間と稼働率のような物を頭の中ではじいて「1ヶ月では無理」みたいな回答をするのですが,取締役は聞こえない振りをします. 結局部長は色々言うのですが,その取締役は「やります」という回答を得るまで,蝋人形の様に部長の方を黙って見つめていました. なんだか,数年前に見たそう言うシーンが甦りました.

ま,要は理論じゃないってことで,他の人には当てはめられない事例という感じです.

今でこそiTunesでは色々な音楽レーベルの楽曲(日本ではソニー以外)が簡単に買えますが,これも交渉で手に入れているし,Appleを奪い返した時,ディズニー,ビートルズ,そしてマイクロソフトとの交渉でも,いつも優位な立場に立って交渉をする.

その手法が書かれているのですが,基本的には,

1.相手の弱点を突く

2.契約を無視する

3.思い通りになるまで交渉する

4.人の手柄は奪い取る

5.自分に不要な人間は徹底的に排除

そんな感じ? なんだか読んでいると人間としてこのスティーブ・ジョブスはどうなのよって感じで人間性は悪いようですが,「自分も思い通りにする・そこ(Goal)に突き進む」という信念の強さが,数々の交渉を成立させてきた原動力のようです.

上場企業の某社で,経営陣が出席する会議に参加したとき,その取締役が部下の部長に難問をぶつけて「1ヶ月でやってくれるか」という質問をしたシーンに遭遇しました.

現場を知っているその部長は現実論から持っているヒト・モノ・カネと時間と稼働率のような物を頭の中ではじいて「1ヶ月では無理」みたいな回答をするのですが,取締役は聞こえない振りをします. 結局部長は色々言うのですが,その取締役は「やります」という回答を得るまで,蝋人形の様に部長の方を黙って見つめていました. なんだか,数年前に見たそう言うシーンが甦りました.

ま,要は理論じゃないってことで,他の人には当てはめられない事例という感じです.

嫁さんが買ってきたので,つまんで読んだ本.

最近テレビのコメンテータとしても良く勝間和代氏の2作目かな. 勝間氏自身の仕事術とか考え方を説いているもの.つまり,勝間氏化すると10倍アップという事です.

この本は軽快に読めて,いつもテレビ出演時に鼻の穴をプーっと膨らませて淡々と話をして行くあのリズムのまま.

「私のやる事が全部正解論」で,タバコ・酒・テレビやめろ〜なんてかーちゃん的な説教もあるし,

エピソード的な物も,途中からは繰り返しでてきて冗長ですね.最後のカラー付録なんて,参考になったURLやブログへのリンクを小さい文字で,さらに使っているパソコングッズ等の写真等を載せています.

折角インターネット上の情報へのリンクを貼るのだったら,短めのドメインを作成してそこにリンク集を貼っておけば良いのに.情報更新もできるし.なんて思いました.

一番面白かったのは本のエピソード. 勝間氏は月間15万円くらい本を買って読んでいるようなのですが,統計的にハードカバーの本から得る物が多いそうです. 新書サイズ等は得る物が無い率が高いとされていて,ちなみにこの本はソフトカバーでしたから,その間くらいクソ本という事になりますよ...

読んでて最後まで思ったのは,この話し方,展開方法,繰り返し,データ提示等の手法,これらは大前研一のようです.

いや,もしかしてマッキンゼーの手法なのかもしれません.

そういえば携帯電話関連のプロジェクトに関わっていたと書いているので,時代的にiモードのグランドデザインあたりにも参加していたのかナーというのが気になりました.

最近テレビのコメンテータとしても良く勝間和代氏の2作目かな. 勝間氏自身の仕事術とか考え方を説いているもの.つまり,勝間氏化すると10倍アップという事です.

この本は軽快に読めて,いつもテレビ出演時に鼻の穴をプーっと膨らませて淡々と話をして行くあのリズムのまま.

「私のやる事が全部正解論」で,タバコ・酒・テレビやめろ〜なんてかーちゃん的な説教もあるし,

エピソード的な物も,途中からは繰り返しでてきて冗長ですね.最後のカラー付録なんて,参考になったURLやブログへのリンクを小さい文字で,さらに使っているパソコングッズ等の写真等を載せています.

折角インターネット上の情報へのリンクを貼るのだったら,短めのドメインを作成してそこにリンク集を貼っておけば良いのに.情報更新もできるし.なんて思いました.

一番面白かったのは本のエピソード. 勝間氏は月間15万円くらい本を買って読んでいるようなのですが,統計的にハードカバーの本から得る物が多いそうです. 新書サイズ等は得る物が無い率が高いとされていて,ちなみにこの本はソフトカバーでしたから,その間くらいクソ本という事になりますよ...

読んでて最後まで思ったのは,この話し方,展開方法,繰り返し,データ提示等の手法,これらは大前研一のようです.

いや,もしかしてマッキンゼーの手法なのかもしれません.

そういえば携帯電話関連のプロジェクトに関わっていたと書いているので,時代的にiモードのグランドデザインあたりにも参加していたのかナーというのが気になりました.

この本,出版されてから半年くらい経ちますが,本屋に行くと売れ筋No.1となってますね. 買ったまま転がしていたのですが,やっと読みました.

Googleは,外から見ても誰もが判る巨大システムですが,いったいどういった規模でどういった仕組みで作られているのか,これまで明らかになっていません.

この本でも,正確な所は明らかになっていないのですが,Googleが発表している論文を読み解いたり,報道されている内容やインタビュー等からその仕組みと規模を想像してみてまとめてみたというのが,この本の趣旨です.

第1章ではPageRankやクローリング,インデックス作成のような事がかかれていますが,システム屋が,外から見てキーとなるポイントは,次のような物です.

1.大容量ストレージ

2.大量のトランザクション

3.サーバ構築と管理

技術的には非公開ですが,次のような技術要素があるようです.

1.Google File System(GFS):分散ファイルシステム

2.BigTable:分散ストレージシステム

3.Chubby:分散ロックサービス

4.MapReduce:分散処理基盤技術

5.Sawzall:分散処理専用開発言語

これら第2〜4章で構築された基盤技術を用いながら,Googleは構成されているとされていますが,私には読んでも論文を読み解いた細かいロジックは良く理解できませんでした.(笑)

ただし,基本的に思想・概念自体は,さらりと読んでもわかりますね. 基本的にはそれら基盤技術は公開されることはないしGoogleの中の人でさえ,意識せずにAPIだけ使っても成り立つ様にできていると思います.(負け惜しみ)

第5章になると,インフラ系の話になります. Googleのデータセンタがいくつか構築されていますが,その人材採用情報やGoogle Mapで空から敷地を見て想定されるサーバ台数や消費電力等をはじき出し,年間コストを算出してみたりしています.

あとはコンピュータの故障部品第1位と言えるとおもいますけど,ハードディスク. ここ5〜6年?のハードディスクは,S.M.A.R.T.という機能で温度や読み書きエラー発生情報等のステータスが取得できますが,これらと故障率等の相関関係等を調べたデータがあります.

この情報の元となる論文が公開された時に一部話題になったのですが,Googleは色々なメーカのハードディスクを購入しているので,メーカ別,さらにその製造時期等からみた故障しやすいデータを持っている筈だという噂がありました. そのデータは,本当に教えてもらいたいですね...

第6章では,開発体制について書かれていました. 1つのチームは2〜6人程度の小規模とされていて,大きくなったら分割する様です.

また,レビューやドキュメント化プロセス等を最初から作っていないと評価に至らない決りになっているようで,品質にとても気を使っている様です.

まぁ,たしかに多くなってからだと大変ですから,最初からそういう「決り」となっているのが理想です.

そう言う意味で,理想的な会社を作っているという事ですね.

Googleは,外から見ても誰もが判る巨大システムですが,いったいどういった規模でどういった仕組みで作られているのか,これまで明らかになっていません.

この本でも,正確な所は明らかになっていないのですが,Googleが発表している論文を読み解いたり,報道されている内容やインタビュー等からその仕組みと規模を想像してみてまとめてみたというのが,この本の趣旨です.

第1章ではPageRankやクローリング,インデックス作成のような事がかかれていますが,システム屋が,外から見てキーとなるポイントは,次のような物です.

1.大容量ストレージ

2.大量のトランザクション

3.サーバ構築と管理

技術的には非公開ですが,次のような技術要素があるようです.

1.Google File System(GFS):分散ファイルシステム

2.BigTable:分散ストレージシステム

3.Chubby:分散ロックサービス

4.MapReduce:分散処理基盤技術

5.Sawzall:分散処理専用開発言語

これら第2〜4章で構築された基盤技術を用いながら,Googleは構成されているとされていますが,私には読んでも論文を読み解いた細かいロジックは良く理解できませんでした.(笑)

ただし,基本的に思想・概念自体は,さらりと読んでもわかりますね. 基本的にはそれら基盤技術は公開されることはないしGoogleの中の人でさえ,意識せずにAPIだけ使っても成り立つ様にできていると思います.(負け惜しみ)

第5章になると,インフラ系の話になります. Googleのデータセンタがいくつか構築されていますが,その人材採用情報やGoogle Mapで空から敷地を見て想定されるサーバ台数や消費電力等をはじき出し,年間コストを算出してみたりしています.

あとはコンピュータの故障部品第1位と言えるとおもいますけど,ハードディスク. ここ5〜6年?のハードディスクは,S.M.A.R.T.という機能で温度や読み書きエラー発生情報等のステータスが取得できますが,これらと故障率等の相関関係等を調べたデータがあります.

この情報の元となる論文が公開された時に一部話題になったのですが,Googleは色々なメーカのハードディスクを購入しているので,メーカ別,さらにその製造時期等からみた故障しやすいデータを持っている筈だという噂がありました. そのデータは,本当に教えてもらいたいですね...

第6章では,開発体制について書かれていました. 1つのチームは2〜6人程度の小規模とされていて,大きくなったら分割する様です.

また,レビューやドキュメント化プロセス等を最初から作っていないと評価に至らない決りになっているようで,品質にとても気を使っている様です.

まぁ,たしかに多くなってからだと大変ですから,最初からそういう「決り」となっているのが理想です.

そう言う意味で,理想的な会社を作っているという事ですね.

またまた購入のビート本.

これも今年の6月に発売された本です. 定期的にリニューアル発売されているようですが.

タイトルにある「エンスー」とは,スペルでenthu,enthusiastで「熱狂する人,ファン」だとの事です.

ビートもビジュアル的にはツーシータミッドシップのスポーティカーですが,中身は当時,車に興味が無い移動手段と割り切っておねーちゃんが乗っていたトゥデイというケーヨンか,昔からある軽ワゴンのアクティと同じエンジンだったりするらしく,ビートよりハイパワー?エンジンのアクティ4WDのタイミングベルトを流用すると強度が高いとか,色々な修理交換ノウハウが載っています.

残念なのが,メーカで純正部品が用意されない物が出てきているという事です.

ちょっと今年は特別にお金がかかってしまっているのですが,毎年ちょっとづつメンテナンス交換してあげれば良い様です.

これも今年の6月に発売された本です. 定期的にリニューアル発売されているようですが.

タイトルにある「エンスー」とは,スペルでenthu,enthusiastで「熱狂する人,ファン」だとの事です.

ビートもビジュアル的にはツーシータミッドシップのスポーティカーですが,中身は当時,車に興味が無い移動手段と割り切っておねーちゃんが乗っていたトゥデイというケーヨンか,昔からある軽ワゴンのアクティと同じエンジンだったりするらしく,ビートよりハイパワー?エンジンのアクティ4WDのタイミングベルトを流用すると強度が高いとか,色々な修理交換ノウハウが載っています.

残念なのが,メーカで純正部品が用意されない物が出てきているという事です.

ちょっと今年は特別にお金がかかってしまっているのですが,毎年ちょっとづつメンテナンス交換してあげれば良い様です.

先日高速道路で止まってロードサービスを受けた愛車のビート.

ロードサービスは割り引いてもらって1kmが800円の所を600円にしてもらって,トラックの往復と,元々の基本料金15000円+現場までの足代30km,これは1kmが300円を足して,なんだかんだで13.5万円ほどかかりました.

これはあまり乗っていないというのもありますが,大事にしていないバチがあたったという事で,ちょっと本気でメンテナンスを考えてみようと思い立ったのです.

そして調べると,今年の6月に発売されたビートの本があるではないですか. 調べると「ホンダ・ビートブック BEATの「今」を伝えるファンBOOK」となっていました.

発売から17年〜14年経過している車なのですが,そうなると色々な箇所が故障してくるので,それに合わせてメンテナンンス本を作っているとか.

という事で,とりあえず家の近くで比較的大きい本屋に行ってみました. そこで見つけたのがこの本.

ロードサービスは割り引いてもらって1kmが800円の所を600円にしてもらって,トラックの往復と,元々の基本料金15000円+現場までの足代30km,これは1kmが300円を足して,なんだかんだで13.5万円ほどかかりました.

これはあまり乗っていないというのもありますが,大事にしていないバチがあたったという事で,ちょっと本気でメンテナンスを考えてみようと思い立ったのです.

そして調べると,今年の6月に発売されたビートの本があるではないですか. 調べると「ホンダ・ビートブック BEATの「今」を伝えるファンBOOK」となっていました.

発売から17年〜14年経過している車なのですが,そうなると色々な箇所が故障してくるので,それに合わせてメンテナンンス本を作っているとか.

という事で,とりあえず家の近くで比較的大きい本屋に行ってみました. そこで見つけたのがこの本.

百貨店の仕事をしているので,基礎知識を得る為に購入. 初版が2007年8月なので,丁度1年前の情報です.

百貨店というと,どうしてもニュースの印象から,そごう,西武百貨店の破綻の印象や,売り上げ前年比ダウンといようなものばかりで衰退業態のような印象も持っているのですが,なかなか面白い業界です.

まず,百貨店は,大きくは呉服系と電鉄系に分かれる様ですが,名古屋に本店のある松坂屋は,なんと2011年には創業400年. 地元ではトヨタですら頭が上がらないんだそうですが,1980年代に創業家お家騒動で番頭による会長交代や怪文書騒動,総会屋への利益供与とかガタガタして村上ファンドにも10%も買われていたような脇の甘い会社なのだそうです. なんと名古屋駅ビルには高島屋がはいっているのだとか.(笑)

現在は大丸と経営統合を行い持ち株会社のJ.フロント リテイリング株式会社配下となっているようです.

そういう再編が多いようで,その先駆者はそごうと西武のミレニアムリテイリングで,阪急・阪神のH2Oリテイリング, この本には時期的に結末が書かれていませんが,今年の4月1日には株式会社三越伊勢丹ホールディングスが生まれています.

三越も百貨店のトップブランドですが,ペルシャ秘宝展の贋作騒ぎ,元社長による私物化とかがあったようで,呉服系の百貨店業界はそごうも含めてスキャンダルが多い様です.

この本屋色々と地方の百貨店についても分析していて,語り口調も軽やかでなんだかドラマをみているような愛憎劇が色々と書かれています.

百貨店を表現する時に使われるのは売り場面積と売上高のようですが,いくつかピックアップしてみました.

伊勢丹のすごさが判ります.

店舗を足して売り上げ規模でいえば,高島屋が約1兆500億円で最大だったらしいのですが,他社の再編の影響もあるので今は変わっている様です.

新宿地区でみると,次の通り.

若者向けをターゲットとしている伊勢丹と小田急が売り上げが良いですね. ただし,京王百貨店はおばちゃん向けを明確にして業績回復したのだそうです...

現時点での勝者とされている伊勢丹からは,全国の百貨店と共同仕入れで提携したり役員派遣等を大量に行っていて見えない所で遺伝子をばらまいている様です. ただし,この本に出ていない部分ではその遺伝子を拒否している百貨店も出ているという話が8月号のWEDGEにでていました.

いま,既に済んでいる物やこれからのものもありますが全国的に百貨店は立て替えやリニューアルオープンが計画されて競争は激化しているようですが,大阪阿倍野の近鉄百貨店がリニューアル後,売り場面積日本最大になるのだそうです.

わしが大阪に居た時は,そこで靴を買って,未だに実家にあるのだけど,良く放火されて報道されてましたね. 野茂が入団した頃の話です...

百貨店というと,どうしてもニュースの印象から,そごう,西武百貨店の破綻の印象や,売り上げ前年比ダウンといようなものばかりで衰退業態のような印象も持っているのですが,なかなか面白い業界です.

まず,百貨店は,大きくは呉服系と電鉄系に分かれる様ですが,名古屋に本店のある松坂屋は,なんと2011年には創業400年. 地元ではトヨタですら頭が上がらないんだそうですが,1980年代に創業家お家騒動で番頭による会長交代や怪文書騒動,総会屋への利益供与とかガタガタして村上ファンドにも10%も買われていたような脇の甘い会社なのだそうです. なんと名古屋駅ビルには高島屋がはいっているのだとか.(笑)

現在は大丸と経営統合を行い持ち株会社のJ.フロント リテイリング株式会社配下となっているようです.

そういう再編が多いようで,その先駆者はそごうと西武のミレニアムリテイリングで,阪急・阪神のH2Oリテイリング, この本には時期的に結末が書かれていませんが,今年の4月1日には株式会社三越伊勢丹ホールディングスが生まれています.

三越も百貨店のトップブランドですが,ペルシャ秘宝展の贋作騒ぎ,元社長による私物化とかがあったようで,呉服系の百貨店業界はそごうも含めてスキャンダルが多い様です.

この本屋色々と地方の百貨店についても分析していて,語り口調も軽やかでなんだかドラマをみているような愛憎劇が色々と書かれています.

百貨店を表現する時に使われるのは売り場面積と売上高のようですが,いくつかピックアップしてみました.

平方メートル 売上

---------------------------------------

三越本店 13万8200 2784億

伊勢丹本店 8万4300 2570億

西武池袋本店 7万3800 1723億

阪急百貨店梅田本店 5万0800 1706億

松坂屋名古屋本店 8万8600 1400億

伊勢丹のすごさが判ります.

店舗を足して売り上げ規模でいえば,高島屋が約1兆500億円で最大だったらしいのですが,他社の再編の影響もあるので今は変わっている様です.

新宿地区でみると,次の通り.

平方メートル 売上

京王百貨店新宿店 4万3200 987億

小田急百貨店新宿店 5万1000 1137億

伊勢丹本店 8万4300 2570億

新宿高島屋 5万3900 779億

新宿三越アルコット 1万1800 199億

若者向けをターゲットとしている伊勢丹と小田急が売り上げが良いですね. ただし,京王百貨店はおばちゃん向けを明確にして業績回復したのだそうです...

現時点での勝者とされている伊勢丹からは,全国の百貨店と共同仕入れで提携したり役員派遣等を大量に行っていて見えない所で遺伝子をばらまいている様です. ただし,この本に出ていない部分ではその遺伝子を拒否している百貨店も出ているという話が8月号のWEDGEにでていました.

いま,既に済んでいる物やこれからのものもありますが全国的に百貨店は立て替えやリニューアルオープンが計画されて競争は激化しているようですが,大阪阿倍野の近鉄百貨店がリニューアル後,売り場面積日本最大になるのだそうです.

わしが大阪に居た時は,そこで靴を買って,未だに実家にあるのだけど,良く放火されて報道されてましたね. 野茂が入団した頃の話です...

あだち充の短編集をまとめたもの. 半年くらい前にこのパート3が発売されている事を知ったのですが,アマゾンで注文すればすぐ買えますけど.本屋に行って思い出した時に探していましたが,とうとう見つけました.

パート1が1988年,パート2が1996年,そしてこのパート3は2007年7月発売なので,とても長いスパンです. 漫画は普段追いかけてないので,話題作でもないので見つけるのは大変だなぁ.

内容ですが,パート1・2共に,「流れ」で結末を物語る短編恋愛ものが中心でしたが,今回のパート3は,毛色が違う部分が多かったです.

パート1が1988年,パート2が1996年,そしてこのパート3は2007年7月発売なので,とても長いスパンです. 漫画は普段追いかけてないので,話題作でもないので見つけるのは大変だなぁ.

内容ですが,パート1・2共に,「流れ」で結末を物語る短編恋愛ものが中心でしたが,今回のパート3は,毛色が違う部分が多かったです.

自宅近くの本屋に行くと,入り口の平積みコーナーに文庫本が並べられています. 定番や古典と言われるものとかの中で,手に取ったのが「蟹工船」の,それも漫画版.

プリレタリア文学とされるものだそうで,社会主義,共産主義思想と結びついている文学なのだそうです.

漫画なので,ページ数的にかなりダイジェスト版となっているのですが,ちょうど良かったかな.

読んでいて一番最初に思ったのは,これはグッドウイルとワーキングプアの関係そのまんまだと.

プリレタリア文学とされるものだそうで,社会主義,共産主義思想と結びついている文学なのだそうです.

漫画なので,ページ数的にかなりダイジェスト版となっているのですが,ちょうど良かったかな.

読んでいて一番最初に思ったのは,これはグッドウイルとワーキングプアの関係そのまんまだと.

サブタイトルに「未来を築くキャリアパスの歩き方」と書いてあるのは今気づいたのですが.

ITアーキテクトやITコンサルタントとなりたい人が,身につけておかなければならない技術等の知識要素についてまとめてある本です. 2006年に出版されている本で少し古いですが,まったく色あせていないですね. そんなに取り巻く環境がぐっと変わった訳ではないし.

会社に依存しない立ち位置で成果をだしていく形で,好きな事をやって高収入を得る,その為には独立開業を視野に入れた自分磨きが大事だというような話になって行きます.

巻末の方に業界で成功されている数名のシステムコンサルタントのインタビューが出ていますが,おもわず面識は無いですが先輩がインタビューにでていました.

体系的に良くまとめられている本なので,また時間を空けて読み直してみたいと思いました.

ITアーキテクトやITコンサルタントとなりたい人が,身につけておかなければならない技術等の知識要素についてまとめてある本です. 2006年に出版されている本で少し古いですが,まったく色あせていないですね. そんなに取り巻く環境がぐっと変わった訳ではないし.

会社に依存しない立ち位置で成果をだしていく形で,好きな事をやって高収入を得る,その為には独立開業を視野に入れた自分磨きが大事だというような話になって行きます.

巻末の方に業界で成功されている数名のシステムコンサルタントのインタビューが出ていますが,おもわず面識は無いですが先輩がインタビューにでていました.

体系的に良くまとめられている本なので,また時間を空けて読み直してみたいと思いました.